��l�̑S���������u���Ȃ��W�v�i�ӂ��Ώ������Áj�̌��ʂ����\����܂����B

�S���ŗD�G�E�o�t�܂Q���A���I�Q���A�G��U���A����11���ƁA

���N�������̓��I�҂�y�o���邱�Ƃ��ł��܂����B

�ЂƂ��ɁA�q���̐��k������܂߁A�F���u���߂����̏�v��M�S�ɍ���Ă��ꂽ�������ł��B

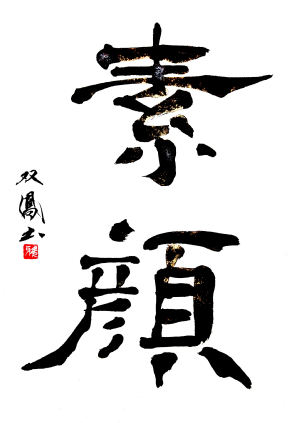

���܂͌m�Ấu�ړ��āv�i�ړI�j�ł͂Ȃ��A�u��݁v�i��i�j�̂ЂƂɂ����܂��A

�J�l�Ȃ��A�R�l�Ȃ��̊��S���͎�`�̑��Ō��ʂ��o�����Ƃ́A�{���ɑf���炵�����Ƃł��B

�u���Ȃ��W�v�͊�{�I�Ɂu��肢�����v�i�Z�p�I�������������j�ł������A

���ꂩ��A�u�������̔��\��v���u���@����W�v�Ɍ����ē����o���܂��i2023�N3�����{�G�ی�r�u���܂����M�������[�v�j�B

�����ł́u�����v�ɂ͏�肢�����łȂ��A�X�S�C�A�I�V�����A�J���C�C�A�I���V�����c�ȂǁA

�l�X�Ȗ��킢���܂܂�܂��B����l���邱�Ƃ��A�������邱�Ƃ��A�o������͂���ؕs�v�ł��B

�Ƃɂ����A�����̂炵������l���u���v�Ƃ��āA�v�����ĕ\������̂ł��B

�������A�O��Ƃ��āu���I�f�{�v�������Ă���A�t�m�i���イ����j�M�@�i���݂݂������j���炯�̒P�Ȃ�u�������v�ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�u���R�ɏ����v�Ƃ����Ă��A�ÓT�i���j�ɖ��������ꂽ���@�j��g�ɂ���m�Â�ӂ邱�Ƃ͂��܂���B

�ÓT�C���ɂƂ��ėՏ��͕s���ł����A�Տ��͎��^�i�n��j��ʂ��Ă����{���ɋ߂Â��܂��B

�B�l�E�����͂P���Տ����ĂP���n��i���^�j���鐶���U�������ƌ����Ă��܂��B

�Տ��Ƒn��͕\����̂ł���A����̏��\���邱�ƂȂ��ɏ��@��������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��B

�K�^�Ȃ��ƂɁA���L���Ȑ��k������ɏW�܂��Ă���Ă��܂��B

���ЁA�F����̑f���炵���Ԃ��A���ЁA�Ԃ�Ԃ킟�`���ƖL���ɍ炩���ė~�����B

��x����̐l���A�u���v����āA���J�ɂ��Ă������ł͂���܂��B

���u���^�͕��Âɍ݂�B�ՌÂ͐{����L��ׂ��v�i������j�c���^�͂�������ɏ����̂ł͂Ȃ��B���܂ŏK�����Ö@���x���Ă����̂ł���B�ÓT�̗Տ��͒P�Ȃ�͕�ł͂Ȃ��B���̐l�̖{���̗͂������o�����̂ł���B

�t�́@���c�o�P�@2022.10

�����ٖ̈��Ƃ��ẮA�Ւr�⊷�A�A���s�̂ق��ɂ́A

�u���v������܂��i�u����ڂ��v���́u�ɂイ�ڂ��v�Ɠǂ݂܂��j�B

�����ł͒ʏ�u���؎O���v�ƌ����A

�u�M�͂������ŋ����Ȃ��܁v��u�w���̍H�v�����[�Ȃ��Ƃ��v�ȂǂƉ�����Ă��܂��B

�u���v�́A���W�̏��ƁE��㺔V�̌̎��Ƃ���Ă��܂��B

�w���ыI���x�ɂ́A�u㺔V���̔ɏ��������j���̕��͂��A�ʂ̂��j�����ɏ������߂悤�Ƒ�H�����̔�����Ă݂�ƁA

�n�̐Ղ��O���i��0.9�p�j�̐[���Ŗ̔ɟ��ݍ���ł����v�Ƃ���܂��B

��㺔V�̏����̐[����M�̙͂������̂�����̂ł����A

���̋Z�@�̖{���ɂ��āA���ɑ�Ȏ��������Ă���悤�Ɏv���܂��B

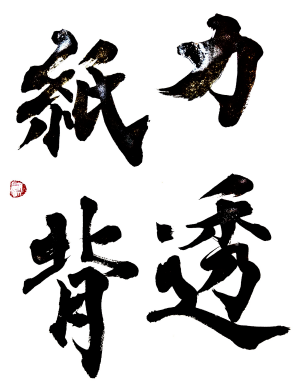

�挎�A�u�͓����w�v�ɂ��ď����܂������A���́A�����ĕ��ʓI���̂ł͂���܂���B

�[���E�i�[�x�j�����݂��闧�̓I�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B

���@����̌m�Âɂ����āA�����ꂽ���̗���`�����ނ̂́A

���̏��������u���v�ł��邩�ǂ���������Â���؋����A���w�ɂ��邩��ł��B

�u���Ձv�̂悤�Ȕ��ڂ̎��ɏ����āA�����A����̊Ԃ╥����Ȃǂ�����т��Ă�����A

�|�߂�ܖA�TⴂƂ������u�a�M�v�̉\���������A�D��I�Ɂu���Áv���ׂ��Ƃ���Ȃ̂ł��傤�B

��C�͓������A�ɕ������������Ƃ���A�n���ܕ��������ݍ��܂��A���肫����ȕM�͂��ƕ̂܂ꂽ�����ł��B

�����ŁA�R����������ďC�s�����A�ܐ������ݍ��܂���悤�ȏd���[�������K���B

�u�O�@��t�v��u�����̎O�M�v�Ƃ܂ŏ̂����悤�ɂȂ�܂����B

���ɂ܂Ő��݂�悤�ȏ�����������Ƃ������Ƃ́A���ꂾ���A�ЂƂ̌��t���ɂ���Ƃ������Ƃł��B

���t���ɂł��Ȃ��l�́A����Љ�̉ߑ�ߑ��ȏ��ɐU���A���܂ł����Ă����Ԃ���Ȑ������ƂȂ��Ă��܂��ł��傤�B

�o��������t���A�S�̉���ɂ܂Łu���v�ł��Ă���̂��B���܂����ǁA���̗��̖n�F���A��������Ɗώ@���Ă݂������̂ł��B

�t�́@���c�o�P�@2022.9

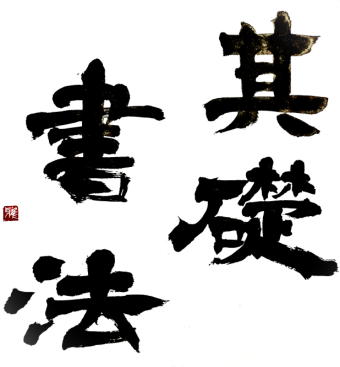

���ׂĂ̕M��Ɂu�����v������\�B

���ꂪ�A�u���v�ł��邽�߂̊�{�����ł��B

�M��̎����Ƃ����Ă��A

�G��̂悤�Ɍ��������ɂ������̓I�Ȍ`�͌���邱�Ƃ͂Ȃ��A

�B���ʼn��ł��邩�͊m��͂ł��܂���B

�������A��㺔V�̎t�ƌ�����W�̉q�v�l��

�u�B�B�R�Ƃ��Č`���Ȃ��悤�ɂ݂��āA���͌`������v�ƌ��悤�ɁA

���������ɂ́A���炩�̑��݂�����������悤�Ȏ������A�m���ɂ���̂ł��B

�M��Ɏ�������������R�c�ɂ��ẮA

�Ðl������̒��Ŕ�g��p���Ȃ���������ĂĂ��܂��B

�Ⴆ�A�_�̏������́A����ł́u����̒Đ̔@���v�ƌ����A

��̂悤�Ɋp���点�A���S�ŏd�݂��o���ׂ��Ƃ���Ă��܂��B

�����ł́A�u�����̂����܂��Ⴍ���̔@���v�Ƃ�����A�~���Ōy���ɂ��ׂ��Ƃ�����܂��B

�_�ЂƂƂ��Ă��l�X�ȏ�������܂����A

�܂�Ƃ���A�u�͂����w�ɂ܂œ����v���邢��

�u���M����Ε������������ɍ�������v�����`���悤�Ƃ������̂ł��B

�{�^�����u�����v�悤�ɕM�т������t���Ă������͏o���܂���B

�G�̋�Łu�ʂ�v����тŁu�Ȃł�v�A

�^�b�`�p�l���Ɂu�ӂ��v�悤�ɂ��Ă����l�ł��B

�M�悪�̂���Ƃ��ĕ����Ȃ��̂ł���A

����͕a�M�i���M�j�ł���A�s�M�i���s��j�ł��B

�����܂ł��A�M��́u�����ɂ܂œ����v���̂ł���A

�u�����ɍ�������v���̂Ȃ̂ł��B

�����炱���A���ۓI�ȑ��݂Ƃ��ė����オ��A

����l�ɂƂ��ẮA���̒��ɓˑR�������o�������Ɗ���������̂Ȃ̂ł��B

�t�́@���c�o�P

���t�͕����ɂ���Γ`�B�������サ�܂����A

���ʂ�}�g�ȂǁA�����������Ă����g�̐��͎̏ۂ���Ă����܂��B

�������������t�̕������ɂ��g�̐��̎̏ۂɋt�炤���̂悤�ɁA

�u���v�͕����ɐg�̐���^���悤�Ƃ��Ă����܂��B

���W�̉�㺔V�����̐��E�̋K�́i�����j�ƕ]�����̂́A

⽏���ꏑ�ɂ���Đ����Ɓi�L�����j���i�����ɍĂі�����^���A

��ܖ@���s���Őg�̐����h���Z�p�ݏo��������ł��B

���̌�A��㺔V���@�́A�����̉��z�m�ɂ��O�ܖ@�����ɃA�����W����A

�����̗�?����f�ɂ��s���E�������O�ܖ@������A��^����k�v�̉��댘�ɂ�胊�Y�������߉�����܂��B

����ɁA�������?�▾�̓������A������ɂ���ĕ\����@�����l�����܂����A

�����̏����牤㺔V�̓����͏����邱�Ƃ͂���܂���ł����B

�Ƃ��낪�A���㒆�����A��㺔V�̓��������S�ɏ������悤�ȁu��w�̏��v���o�ꂵ�܂��B

���̏��́A�l�H�I�ȋZ�@�i�t�����o�j�ɂ��A��㺔V�ȑO��⽏���ꏑ��ѕM������Ƃ���u�[���ł����A

�����ɐg�̐����h���͂��̏����A�l�H���ɂ���đ������郊�X�N�����̂ł����B

�����Ƃ͉����B���j��U��Ԃ��Ă݂Ă��A���̓����͕�����܂���B

�������Ȃ��Ƃ��A�u���M�v�Ƃ������t������悤�ɁA

�������Ŏ̏ۂ��ꂽ���t�̐g�̐������߂������I���u�ł��邱�Ƃ͊m���ł��傤�B

�����̃E�C���X�����ɂ���āA�u�O���v�Ƃ������g�̐��Ȃ��s���R�Ȍ��t�����Ɖ����A

�����̐l�̗����Ɠ����D���A��������q���ɓ��ɑ���ȕ��S�������Ă��܂��B

�L���ł��傤���A�l�͑S�Ă̎q���B�ɁA�Ί�Ől�����߂����Ă��炢�����B

���������A���܂ŁA�L���Ȏq���̕\����A���̑傫�Ȑl�H�t�B���^�[�ōǂ�������̂ł��傤�B

�u���v���ł��邱�ƂȂǁA���ׂȂ��Ƃ�������܂���B

�������A�����Őg�̐����h�������t�ɂ́A����S���������͂��A�m���ɁA������Ă���̂ł��B�@

�����E��㺔V���x�[�X�ɐi��ł��������̗��j�́A�����̔�w�h�ɂ���đ傫�ȓ]�������}���܂��B

���j��U��Ԃ�ƁA�܂��́A���W�̉�㺔V����ܖ@�s�����Łu���̊�v������A

�����̎O��Ɓi���O�ܖ@�Łu���ɂ̏��v�i�����j�����������܂��B

���̌�A�s�������̉��f�◛�悤�A��^���炪�O�ܖ@�i�\�������j�����A

�k�v�̎O��Ɓi�h�g�E���댘�E�Ăӂj�����ܖ@�����A���������̒����}�E�⌳��E�����E���R�炪�A�ȁi���j�����Ă����܂��B

���̂悤�Ɂu�C�v�i���j�Ƃ��āA�u�@�v�i�K�́j�Ƃ��āA�u�Ӂv�i�\���j�Ƃ��āA���͔��W���Ă����܂����B

�Ƃ��낪�A����ɓ���ƁA����R�l�i��Ƃ��j����㺔V����O���悤�ȏ�������A

���_���ܖ@�i���Y���@�j�����Đ�����������A

���Δ@���t�����o�@�ʼn�㺔V���@���犮�S�ɗ���Ă����܂��B

��^���ł���A���댘�ł���A�����ł���A

����܂ł́A��㺔V�̃A�����W�i�������j�Ƃ��Ď����̏�������グ�Ă����̂����R�̑O��ł����B

�Ƃ��낪�A���Δ@��c�Ƃ����w�h�i��ꤍځA���Њ�A��V���Ȃǁj�́A��㺔V�����t���Ă��Ȃ��A

���Ȃ킿�A��㺔V��O��Ƃ����Ȃ�⽗�̐Δ������Ȃǂ�Ώۂɂ��܂��B

�t�����o�Ƃ������V���ȋZ�@�ɂ��A�����"��㺔V�̎���"�������A

����܂łɂȂ��W�������̏������グ���̂ł��B

�����̌m�Âł́A�����Ō�̉����̏��i��w�h�̏��j�ƍŏ��̉����̏��i�b�����j�����グ��̂ł����A

���悻�R�O�O�O�N�̎���̊u���肪����A�S���̖��W�̂悤�ɂ��v���܂��B

�������A���Ƃ��ăN���[�Y�A�b�v�����͓̂����^�C�~���O�ł��B

����͐i�ނ��̂Ƃ��鐼�m�I���j�ςɐ��]���ꂽ�l��ɂƂ��ẮA�u�ł��Â��������A�ł��V�������v�Ƃ����s�v�c�Ȍ��ۂ��N����̂ł��B

�I���O�P�S���I���ɍ��܂ꂽ�b�������������ꂽ�̂́A

�܂��ɁA���m�ɂ���ē��A�W�A�������i���������j���łڂ���悤�Ƃ��鎞�ł����B�q�G���O���t�ł��Ꞷ�^�����ł���A���m�̌Ñ㕶���͖ł�ł�

�܂����A�����͌Ñォ��A�ȂƎp����Ă��������������̂ł��B

�b��������M�n�ŏ����Ă݂�ƁA�Ȃ������A�̋��ɋA�����Ƃ��̂悤�Ȉ��g���ɕ�܂�܂��B

����́A���������t�ɂ��Ă�����{�l�ɂƂ��āA�b�����́u������̂��ǂ���v�Ƃ��Ă̑��݂�����Ȃ̂�������܂���B

�S�����{����A�ߏ��̓��[�ō炫�ւ�ԂɁA�ڂ�D���܂����B

�u���̉Ԃ��ȁH�v�ƒ��ׂĂ݂�ƁA

�u�h�F�v�i�������j�Ƃ����`���F�i�a�F�j�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���A�u�ԑh�F�v�ƁB

���������A�h�F��m��Ȃ������̂ŁA�`���F�ɂ��Ē��ׂĂ݂�ƁA�Ȃ�ƁA�S�O�O�F�ȏ�����邻���B

�u�W���p���u���[�v�i���F�j�̓��W���[�ł��傤���A�u�U�P�v�i���j�A�u�g���v�i���݁j�A�u��v�i�͂˂��j�A

�u���v�i�����j�A�u�ؑ��v�i�Ƃ����j�B�u���v�i�������j�A�u��ܔ{�q�v�i���Ԃ��j�ȂǁA�ǂݕ����番����Ȃ��F�������B

�����������Ă��邤���ɁA�������O�A����i�p�Ɂu�F�v�̓�����H��玆�𒍕�������A

�͂����̂́u���F�v�̎����������\���v���o���܂����B

�ǂ�����ǂ��݂Ă��A�N�Ɍ��Ă�����Ă��u���v�Ȃ̂ɁA��������́u�ł��v�ƁB

������A���������`�ƁA�i�����Ӗ��Łj������߁A���F�Ɍ����鎆�ō�i������A����W�ɏo�i���܂����B

����A�`���F�ׂĂ��������ɁA

�u�F�n�v�ɂ́u���C�����v�i�����݂邿��j�̂悤�ɒ��F�ɋ߂����̂����邱�Ƃ�m��܂����B

�����A���́u���F�v�Ɍ��������́A��������̌����ʂ�A�u�F�v�������E�E�E�B

�����ɁA�����̒m��u�F�v�̗̈悪�����������A���[�́u�ԑh�F�v���L�b�J�P�Ŏv���m�炳��܂����B

�܂��A�ł��A����ȂЂ��Ȃ��ƂŁA�^�₪��������Ȃ�āA�I���V�������̂ł��ˁB

�F�̎��̎��́A�����L�b�J�P�ŁA���̒��̃�������������Ă����̂ł��傤�B

���̒��́A������Ȃ����Ƃ���ŁA�m��Ȃ����Ƃ��炯�ł����A

�����炱���A���̐��ɐ����邱�Ƃ��A����Ȃɂ������Ȃ̂�������܂���B

�݂�ȂŃ��C���C�ƐH������\�B����ȓ�����O�̂��Ƃ��A������O�łȂ��Ȃ��ĂQ�N�ȏ�B

�`�����̃A�N������x�̒Ⴂ�����ȂǁA���������^����Љ�I������������Ă��܂��B

�~���i�m�^���Ƃ����������͂�A�V�J�^�i�C�Ƃ�������Ȋw�I�ϐM�ɂ���āA

�l��́A�ǂꂾ�������u�����Ȃ��B�v�ɕ����߂��A�ǂꂾ�����R��D���Ă���̂ł��傤�B

���킻�̂��̂��D�����@�I�ɁA�u���v�ɉ����ł���̂��낤�c��

�[���Y�݂����܂������A���k�̊F���A�~���Ă���܂����B

���R�ɑI���t���A���炾�����ς��ɏ����p�́A

�܂��ɁA�u�����Ȃ��B�v����A���������ꂽ�u�Ԃ������̂ł��B

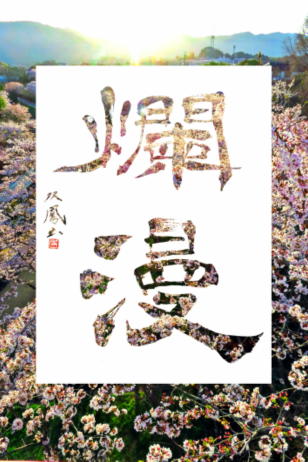

3���ɊJ�Â��ꂽ���@����W�u����v�ł́A���k��i��80�_�ȏ�W���B

���ꂼ��́u�Ƃ��͂Ȃ��̂��Ƃv���A�G�ی�r�̕������Ƃ����ō��̃X�e�[�W�ŕ\������@���݂��܂����B

����҂�4���Ԃ�900�l�ȏ�B

�������������钷���؍ݎ҂����o���A��������̊�т̐����͂����Ă��܂��B

�L����ƂɁA�܂��ɁA�u����v�̏�ɂȂ����̂ł��B

���́A����u���v�B�u���t�ɂȂ�Ȃ������v���������ƂŁA

�u�����Ȃ��B�v���J������j�I�����I�ȑ��u�ł��B

����N�ɓn��p����Ă������̗͂Ɋ��ӂ��A

���N�̓���W�J�ÂɌ����āA�܂����S�ɋA��A��{���삩�疁���Ă��������Ǝv���܂��B

����W�ɂ����͂������������k�̊F����A�W�҂̊F�l�A

�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

���������܂ŁA���y��������W�������ł��A

�u�Љ���₳�����Ƃ炷�v�Ƃ����~�b�V�������A�܂���A�B���ł����悤�Ɏv���܂��B

�����ł����A�l�\�㔼�ɂ��āA�X�P�{�[�ɒ��킷�邱�Ƃɂ��܂����B

�X�s�[�h���|�ǂŁA�o�C�N��X�m�{�[�Ƃ�����������蕨�ɂ́A����܂ŋ߂Â����Ƃ͂���܂���ł����B

�����A�o�����X�{�[�h�Ōm�Â��Ă��܂�����A������������X�P�{�[�͂����邩���c�ƁA�~���o�Ă��܂��B

�u�`�������W���������Ɓv���e�[�}��2���J�Â̑S�����V�ё��ŁA

�u�X�P�{�[�v�Ə��������q�ɂ̂�����A�X�P�{�[���w���B�Ƃ肠��������Ă݂�ƁA�����Ă���B�ߏ��̎q���B�͑���B

�܂�ŁA���Δ@��⽏��̂悤�ɁA�����ڂ���͑z���ł��Ȃ���Փx�̍�������Ȃ��ł����B

�P�������Ȃ̂ɁA��������Ă݂�ƁA�Ƃ�ł��Ȃ������[���B����ł��Ȃ������A�]�|�����Ƃ��̒ɂ��A�|�����Ƃ��炯�ł��B

����ł��A����ς��x�͏���Ă݂����B

�����́A���̌m�Â̂悤�ɁA�X���[���X�e�b�v�œ�����ׂ��������A�ȒP�Ȃ��Ƃ������Ă݂邱�ƂɁB

�܂��́A�Б������悹�āA���������������B�u�J���Ȃ݂̃m�����v�ƃC�W���܂����A�ق�̂苰�|�S���a�炢�ł����܂��B

���30�����x�A�J�����𑱂��ĎO���ԁB���q�̂悤�Ƀ^�[���Ȃǂ̋Z�͂ł����s�H�ł����A�Ƃɂ����A����悤�ɂ͂Ȃ�܂����B

�u�U�U�U�U�U�[�v�Ƃ̃^�C���ƃA�X�t�@���g�Ƃ̖��C�����A�g�B�����E���_�̐����i���������M�I�j�̂悤�ŁA�Ȃ�Ƃ��S�n�����B

�G�����ƈ��肵����A�㔼�g���ɔP���ă^�[������ȂǁA

�����ł����߂���M�̂悤�ȁA���Ȃ₩�ŁA�܂Ƃ܂�̂���g�̂����߂��܂��B

���炩�ɁA���A�e�ނ悤�Ɏ��R���݂Ɏ�����肱�Ȃ��M�̓����ɏK���Ȃ���A

�������A������ƁA�X�P�{�[�ɐe����ł݂�Ƃ��܂��B

�v

�u�i�ق��̃N���X�Łj����҂��o���̂�17���`21���܂Ŋw�N�ւ���������܂����B

21�̎��_�ő��Ƃ܂ł��ƂR�U���Ȃ�ł��B�����Ɗw�Z�ɍs���Ă݂�Ȃɉ�����ł��B

�Ƒ��Ƃ�������ׂ��Ă��Ȃ������̂ł������Ď莆�𑗂��̂��ƂĂ����ꂵ���ł��v

���U�̐��k���炨�莆�����ŁA�₽��ɋ����ɂ݂܂��B

����ׂ�Ȃ���H�ׂ���_���A�݂�ȂŃ��C���C�Ɛ���オ������_���A�}�X�N�Ȃ��Ɏ��R�ɑ���������_���c�B

�E�C���X�ЉЂɂȂ��ĂQ�N�ȏ�A�l�X�Ȑ��u�V���ȓ���v�Ƃ��ĉ����t����ꂽ���̂ł��B

�ЂƂ��сu�Z���ڐG�ҁv�Ƃ����Ԃɂ�����A���Ƃ����C�ł����Ă��O�o���������ꂽ��A�w�Z���������ꂽ�肵�Ă��܂��B

�����܂ł���ƁA�E�C���X���̂��̂����A�u��v�Ɩ����������u�v�̕����A�����ƃI�\���V�C�悤�Ɋ����Ă��܂��܂��B

�������ɁA�̃��X�N���뜜����l�������Ă��܂������A

�������ӎ��ɍ��荞�܂ꂽ�u�v�́A���܂������̂悤�ɒ��X�ɉ����Ȃ����̂ł��B

�ǂ��ɂ����āA�Љ�ɂ܂���u�v�������Ă��������B

�u�Ƃ��͂Ȃ��̂��Ƃv�����Ƃ��ĕ\�����邱�ƂŁA�����������Ă���l�X�̐S�����������Ă��������B

�l�́A���k�݂̂Ȃ��u�Ƃ��͂Ȃ��̂��Ƃv��\������l�q��ڂ̓�����ɂ��āA

�傫���S���h���Ԃ��A�S�g���y�₩�ɂȂ�܂����B

�R���J�Â̓���W�u����v�ɎQ�������F�l�A

�����āA�����ꂢ���������F�l���u��v�������A�u�j�v�ɓ]���܂��悤�ɁB

�����āA�v�������A�G�K�I����������������߂����Ă����܂��悤�Ɂ\�B

2022�N�̊��x�́u�p�Ёv�i�݂��̂��Ƃ�j�ł��ˁB

���������A���x�́u���v�͊��i���j�A�u�x�v�͎}�i�}�t�Ԏ��j���Ӗ����܂��B�A���̔������珇���ϑJ���A

���̏I���Ɏ���܂ł̉ߒ������͏\�i�K�A�x�͏\��i�K�ɗv�����A�����g�ݍ��킹��60��ɂ������̂����x�ł��B

�A���̐����ω���\�����߂ɗ��p����Ă������x�́A

����ɐl�Ԑ��E�̗l�X�ȏo�����⎞���ɂ��Ă̔��f�ɂ��K�p����A

�P�Ȃ�肢�ł͂Ȃ��A�w��Ƃ��ČÑォ��̒m�b���W�ς���Ă����܂����B

����ɂ����Ă��A�V�R���R�̐ۗ��ɂ����������l�Ԃ̂�����A

���������������̂Ƃ��đ�Ϗd�v�ȈӖ��������Ă��܂��B

�p�Ђ́u�p�v�́u�D�v�ɒʂ��A�A���̉ʎ��⍒�������n���邱�ƂŁA�A�C���ɂ܂��ėz�C�������鎞���ł��B

�u�Ёv�́u���v�ɒʂ��i�W���Ӗ����A���������R�Ƃ��Ēn��ɐ�����ӂł��B

���̂��߁u�p�Ёv�́A�������~���z���A�V���Ȑ������萁�������ł���A

�V���������Ɍ������ē����o���N�Ƃ���Ă��܂��B

�Q�O�Q�P�N�u�h�N�v�i���̂Ƃ����j�́A�ɂ݂����ނƁA�V���ȑ������݂��ɑ����������~�Ă�̔N�ł������A

�u�p�Ёv�ł́A�悤�₭�t���}������悤�ł��B

��L�́u���ꓔ�y�v�i�������Ƃ�j�Ƃ́A�u�V�N�J�Ɋy���݁A������Ă������v�Ƃ����Ӗ��̑���ł��B

�ǂ����A�F�l��2022�N���A�L���ɍʂ��܂��悤�Ɂ\�B�S���F���Ă���܂��B

�c���̍��ɔ��炪�����A���t���x��A��������B

26�ʼnȋ��Ɏ��s�B�Ȍ�25�N�Ԓ��킵��������A���ɋy�悷�邱�Ƃ�����܂���ł����B5

2�ɂȂ��ĕ��͂̍Z�{���i���l�ɐ��E���ꊯ���ɂȂ�܂������A

�����Ȑ��i�������Đ����̕��s�Ɍ��C�������A57�őފ����܂��B

�Ȃ��A���z�Ȑl���̂悤�Ɏv���܂����A

���̐l������������̔\���ƁE�������ł��B

25�N�ɂ킽��Q�l����ɁA���邱�ƂȂ��w��ɍ��ꐸ�サ�A������ɑł����݁A

�₪�āA�u�O��v�Ƃ܂ŏ̂���悤�ɂȂ�A�����̌|�p�E���哱����d���ɂ܂œo��l�߂܂��B

90�ŖS���Ȃ�ۂ����|���ɂ������Ɠ`�����A

���̎�����A�������u�[�����r�₦�邱�Ƃ�����܂���ł����B

��˂ȕ��������听�����v���Ƃ��ẮA

���E���т����q�̔Ӑ���M���āA�Õ��͌����A��͒����A���͗������Ƃ������ꗬ�̐l���Ɋw�������Ƃ�A

�j�A���ЁA�������Ƃ������Z���X���ӂ��|�p�ƂƂ̌𗬂Ɍb�܂ꂽ���Ƃ��������܂��B

�����A���ЂɁu�T�ɂ��邾���ŐS�������v�ƌ��킵�߂����������Ȑl���ŁA

�Ђ�����Ɏ����̊y���݂��M�ނ̏����Ȑ������������A�ł��傫�ȗv���̂悤�Ɏv���܂��B

�u�����ɂ͂ł��Ȃ��v�ƐS���܂ꂻ���ȂƂ��A�������̐����l���v���o���Ă݂܂��B

���̂�������ƍH�v�𑱂��Ă����A�K���A�����̍˔\�͋P�������܂�����B

��l�̒ʊw���݂̂Ȃ���́A11���͏ۑ�Ƀg���C���܂��B

�ۑ�̏ꍇ�A���Ƀ|�C���g�ƂȂ�̂́u�M���̒ʂ����v�ł��B

�M���i�����A�C���j�Ƃ́A�_��Ԃ̌����Ȃ��q����̂��Ƃł��B

�����ꂽ���́A���O�̕M�̓����ɂ���ĕM�����ʂ�A�]���ɃG�l���M�[�������Ă��܂��B

���S�҂ɂ��肪���Ȃ̂́A�n�p���̂������ɂ��M�����r�₦�Ă��܂����ƁB

�������A�n�p�������Ȃ�������Ɛ����p�T���Ă��܂��̂ŁA�n�p���ƕM���̃o�����X���̗v�ł��B

�R�c�Ƃ��ẮA

�@���̕����̈��ڂ������Ă���^�M�̌ċz�ɋ�������A

�A���̓r���Ŗn�p���������ꍇ�́A��őO�̓_��������悤�ɂ��Ă��玟�̓_��������n�߂�A

�B�M�̖n�������ǂ��Ȃ�H�v������i�M�т̍��{�܂ł�������Ɩn���܂܂���Ȃǁj���������܂��B

���̑��@�́A��㺔V�̏����u��͒f�邪���Ƃ����āA�҂��ĘA�Ȃ�v�Ƃ��A

�q�����Ă��Ȃ��悤�Ōq�����Ă���A��Ă���̂ɘA����������Ƃ���ɁA�^�M�̖�������ƕ]���܂��B

�_�悪��������Ōq�����Ă��Ȃ��Ă��A�����Ȃ����Ōq�����Ă���悤�ɏ������߂ɂ́A�M�̋ł̉^���i�h�M�j�Ƌ��ɁA

�^�M�ɂ�����C�����̎�������ł��B

�̐l�����r�̉̂����������̂́A���Ƃ��M�@���t�قł��A�_��ԁA�����ԂɋC�����ʂ�A�S�̂ɕM�����ʂ��Ă��܂��B

�C�������������邩�ǂ����́A�������t�ɑ��銴�x�̍������傫���ւ���Ă���̂ł��傤�B

�Ⴆ�A�u��t���v�������ꍇ�A�P�Ȃ镶���Ƃ��ď����̂��A

����Ƃ��A�������H�̏�i���v�������ׂȂ��珑���̂��ł́A�o���オ��̎������{����قȂ�܂��B

��ɋ������@�`�B�̂悤�ȋZ�@�����߂Ă����Ƌ��ɁA���ЁA���t�ɑ��銴�x���Ă����܂��傤�B

�������o������A�u����̔g�v�������邱�Ƃ͂���܂��i�l�́A�x�X�ł��j�B

�u���Ȃ���ǂ��������ȁv�Ƃ͌����܂����A�n�̂������H�v����c���̕M��I��ł���c���ƁA

��o���Ă���N���N���Ƃ��Ă��܂��B�������o���ăX�b�L�������`�Ƃ������ɁA�A�]�̊፷���������������Ȃ�܂��B

�o���Ă��������ނ��Ƃ��������Ă���̂ŁA�������̂��Əo���Ȃ��ł��������c�Ɠ������ɂȂ肻���ł����A

�����̔��Î��̎R�߂�ƁA��͂�A�o���Ȃ��̂͂��������Ȃ��Ȃ��Ǝv���������肵�܂��B

�l���Ă݂�A�����Ƃ����u���v�����������炱���A�����̏������߂悤�Ƒn�ӍH�v���J��Ԃ����Ƃ��ł��܂����B

�S�g�����߂�`�����X���^�����܂����B�����A�����Ƃ����@��Ȃ���A���炾��Ǝ���Q��Ă��邾���ł����B

���������A�������[���ł��Ȃ������ł��A���l���炷��A�ĊO�A�N�I���e�B�[�����������肵�܂��B

�u�����̏o���������āv�Ɖ��ސ��k����̍�i���ςāA�u�߂�����A���������I�v�Ɠ˂����ނ��Ƃ͓��풃�ю��B

���Ȃ��̐����́A���Ȃ����v���ȏ�ɑf���炵���̂ł��B

�C�ɐH��Ȃ��������o�������Ȃ��B���̋C�����͒ɂ��قǂɕ�����܂��B

�ł��A�����ɂ͌����Ȃ��ǂ����A���̐����ɂ͑�R�܂܂�Ă��܂��B

�������A�������o�������ŁA���͌��サ�܂��B���͕\���s�ׂł���A�\�����Ă����x�ɖ�����Ă������̂ł��B

�������o�����Ƃ��A���h�ȕ\���s�ׂł��B

�O�Ɍ������Ď��Ȃ��������邱�Ƃł���A�r�ɓ��������̂悤�ɔg�䂪�N���A�������Ƃ����E�ɉ��炩�̉e����^����Ȃ̂��̂ł��B

�u�����͎d�グ�邱�Ƃ����A��o���邱�Ƃ���Ȃ\�v�B

���������Ɍ����������Ȃ���A�܂��A�M�������Ă݂悤�Ǝv���܂��B

��{���悭���悤�[�B

���̐��E�ł͓���I�ȃA�h�o�C�X�ł��B

�����A������l�Ɂu���悤�v�Ƃ����Ȃ�܂������A

�����Ȃ��l�Ɂu���悤�v�Ƃ����̂́A�������`���Ԃ�̂悤�Ɏv���܂��B

��҂̐l�ɂ́A�����āu������v��������ۂnj��ʓI�ł��B

�����A�����Ă��炦�Ȃ���Ό��邱�Ƃ��ł��Ȃ��c�ł́A�Ȃ��Ȃ��|��������Ă����܂���B

�m�Â̖ڕW�̈�́u�����炵�����\���v�ł����A����́A�u�����炵���������v�������Ă��������������̂�����ł��B

���������A���̎�{�́A�ڂɌ�����u�����ꂽ�����v�Ɍ����܂���B

�ڂɌ����Ȃ��u��������v�\�M�̓������\�����d�v�Ȏ�{�Ȃ̂ł��B

�u�����ꂽ�����v�́u�ԁv�̂悤�Ȃ��̂ŁA���X�ɂ��āA���̔������ɖڂ�D���A�u���v�i��������j�ɂ͎v����y���邱�Ƃ��ł��܂���B

�u���v�ɗ{�������邩�炱���u�ԁv���炭�悤�ɁA�u��������v�Ɍ|���s������邩�炱���A�u��{�v�Ƃ��Đ������Ă��܂��B

�ł́A�u��������v���u������v���߂ɂ́A�ǂ���������̂ł��傤�B9

���̌m�Âł́A�u�����t�����v��u���M���v�̗Տ������łȂ��A���̎���w�i��l�����Ȃǂ��w�т܂��B

�����āA��{�Ȃ��̑n�쏑���Ƀ`�������W������A�̑����ґz��ʂ��Č݂��̐g�S���������肵�܂��B

����̕���������A�����l�𖡂키�A�����������o���A���Ԃƍ��߂����c�B��

��ȏ�ɐg��u�����Ƃ��A�u������v�悤�ɂȂ邽�߂̉����ł��B��

�����A���Ȃ��́u���v�ɏ\���ȗ{�����s���n��A

���Ȃ��炵���u�ԁv�𑶕��ɍ炩������悤�ɁA�u�y����k���v�i����j���Ƃ���n�߂܂��B

���j��̍ō�����́H�Ɛq�˂�ꂽ��A�ǂ������܂����B

���肫����ł����A�l�͂��������܂��B

�����ł͑h�g�u���B���H�����v�A�������́u�������F���v�A�a�l�����͓����s���u���������v�Ɓ\�B

���ɁA�u�����̏��v�ƕ]�����u���B���H�����v�ɂ��ẮA���������ɖ������Ă��������Ƃ���ł��B

�����A��݂�h�݂ȂǑ�l�̖��������ɂ��܂�����A�ǂ����E�}���̂���������Ȃ��c�Ɗ�����͎̂d�����Ȃ����Ƃł��傤�B

�����ŁA�Ԃ�������H����n�߂�悤�ɁA�X���[���X�e�b�v�Œi�K�I�Ɋw�Ԃ��Ƃ������X�X�����Ă��܂��B

�܂��́A�p�X�^��J���[�Ƃ�������ԗ����\���z�m�u�㐬�{�Ґ���v�\�𖡂���Ă݂܂��傤�B

�i�|�C���g�͇@�u�I�N�i�M��ƕM���̓@�j�v�ƇA�u�O�ܖ@�i���@�̓���j�v�A�B�u�\�z���i�w���ƕ��j�v�j

���ɁA�����Ⴊ�◑�ĂȂǂ̂��܂̖��\��㺔V�u�������v�u�W���������v�\�ɖ߂��Ă݂܂��傤�B

���̏o���_�ɖ߂邱�ƂŁA�����I�Ȋw�K�����҂ł��܂��B

�i�|�C���g�͇@�u���N�v�A�A�u��ܖ@�v�A�B�u�E�オ�����~�̕ω��v�j

�Ō�ɁA�i�D������������Ƃ���ł����j�̂̎ς���S�[���`�����v���[�Ȃ�

�Ȃ̂��闿���\���悤�u���v�P��v�Ɗ�^���u��Η��v�\�������Ă݂܂��傤�B

�i���v�P��́u��a�����ɂ��s�ϓ��\���v�A��Η��́u�\�������v���|�C���g�j

�����������i�K�܂��āA�u���B���H�����v���Ăі�����Ă݂܂��傤���B

��㺔V�E���z�m�E���悤�E��^���Ɋw�сA�V���ȗ̈���J���h�g�B

��寂̂悤�ɐg�������߁A���ɂ́A�N���Q�̂悤�ɐG���L���A

�M���˂�����M���łȂł���A������s��c�܂����肷�邱�ƂŁA

���������A�ǂ�ȗ�������悤�Ƃ����̂ł��傤�B

�Ȃ߂炩�ŁA����������A�悪�����Ă���c�B

�����A����Ȕ��������őz����\���ł����炢���Ȃ��[�ƁA�m�Â����܂��B

�����A����ȗ��z�͂���ǂ��A�����́A���������A������A�o�T�o�T�E�E�E

����ȂɎv���ł���Ă���̂ɁA�Ȃ��A���������Əo��킹�Ă��炦�Ȃ��̂ł��傤�B

�M�̂������A�n�̂����A����̑I�ѕ��c�������������������Ă��������͐F�X�Ƃ���̂ł��傤�B

���̏�ɉ����āA�ΏǗÖ@��ςݏd�˂Ă������Ƃ���ł����A��͂�A���{�Ö@�����킹�Ă���Ă����������̂ł��B

�����Ȑl�̏��������ώ@���Ă݂�ƁA

���悪�����Ƃ��͘e����߉߂��A�����悪�o�T���Ƃ��͕M������߂��A�s���X���Ƃ��͖ڂ������\�ƁA

���̗���ɂ́u�ߏ�v���e�����邱�Ƃ������悤�B

�����悻���̎g�������Ƃ����u�ߏ�v�ł����A����́A�������g��Ȃ����u�ߏ��v�ł�����܂��B

�u�g���i�g��Ȃ��j�v�Ƃ������t��I��ł��܂��܂������A�����ۂɁA���Ⴀ�������u�g�����v�Ƃ���ƁA�R�g�ւ̏W�����j�Q����A

���������s���R�ɂȂ��Ă��܂��܂��B��Ȃ̂́A�u��悾�����g��Ȃ��v�Ƃ������ӎ��������邱�Ƃł͂Ȃ��A

�����ȑO�ɂ����閳���o�I�Ȑg�݂̂̍�����̂��̂Ȃ̂ł��B

���@����ł́A�q���g���Ȃǂ̈ӎ��ɗ��肷���Ȃ��A�v���[�`�ŁA

�g�̂̉ߏ�ߏ��i�A���o�����X�j���A�悫���~�i���a�j�ɓ������Ԃ��ɂ���悤�ɂ��Ă��܂��B

�i�V���R�P���J�Â�����ʍu���u���X�g���b�`�����v�ł́u���ŃR�c�����ށv�@����j

���������́A�������Ȃ܂�����h������u�ʎ��v�ł��B�������A������A�������A���̎d���E�E�E�B���i�̉��C�Ȃ�����𐮂��邱�Ƃ���A�}���Ή��ŁA��葱���Ă��������Ǝv���܂��B

��B�̋ߓ��\�B����Ȃ��̂�����Ƃ�����A�X�O�ɐH�����������̂ł��ˁB

������B����l�́A�ǂ�Ȑl�Ȃ̂ł��傤�B��͂�A���܂ꎝ���Ă̎����ɂ����̂Ȃ̂ł��傤���B

�Ƃ��낪�A���玑�����Ȃ��Ƃ������k����ł��A�ӊO��ӊO�A�����B���āA

���܂�v���Ƃ��Ċ��Ă���P�[�X�͏��Ȃ�����܂���B�����炭�����Ə�B�̑��x�́A���܂�W�Ȃ��̂ł��傤�ˁB

�ł́A��B�������̂́A�ǂ�Ȑl�Ȃ̂ł��傤�B���肫����ȓ����ł��傤���A��͂�A�u��������l�v�ł��B

�����A���������Ɓu���C���X�Ȑl�v��z������邩������܂��A

���C�ɗ��肷����l�́u�������Ȃ��l�v�̓T�^��B�A�h���i�����ɂ�鋻����p�Łu��������v�ɐ����A���������܂���B

�������A�u���C�v�������Ƃ͑�ł��B

�������A�u���C�ɗ��炸������v���Ƃ������A��B�̋ߓ��v�Ȃ̂ł�

�ł́A�ǂ�������A���C�ɊW�Ȃ���������̂ł��傤�B

�u��鎞�Ԃ����߂�v�u���ʂ������鉻����v�u�����ȖڕW�𗧂Ă�v�ȂǁA�l�X�ȕ��@������܂����A���X�X������̂́u���ł��v�B

�g�C���ɕ֍��N���[�i�[������ƁA���A�@���Ă��܂��܂��i�l�̓g�C���Ƀu���V������ƁA���֊���Ă��܂��܂��j�B

���́u���łɐ@���v�������ƁA�g�C���Ƃ��������̏K���ɑ|���Ƃ����u�V���ȏK���v���������A

���C���킸�����悤�ɂȂ�܂��i����|���������ɂ̓g�C�����o���Ȃ��c�j�B

���̌m�Âɂ��u���ł��v�̓����A�������ł��傤�B

���̏�ɕM��n���펞�u���Ă����A�g�C���ɏ��j�N�\��\���Ă����A�X�}�z�̑҂���ʂ�����i�ɂ���ȂǁA�����ȕ��@�����肻���ł��ˁB

�����A�����������@����������Ă���������ƍK���ł��B

��������āA���Ԃƃ��C���C�y���ނ��Ƃ��A�ŗǂ́u���ł��v�ł��傤����B

��{�����ď��������ǁA�ǂ����A��{�Ƃ͈Ⴄ�E�E�E�B

�ÓT�̗Տ�������ƁA����Ȉ�a���������邱�Ƃ�����ł��傤�i�l�͖����܂��j�B

�������A�l�Ԃ͋@�B�ł͂���܂���A���R�s�͂ł��܂���B

�������A���ď������Ƃ͓���v���Ȃ��قǕʕ��ɂȂ��Ă��܂����ƂɁA������a�����o����̂ł��B

��{�ƕʕ��ɂȂ錴���̈�Ƃ��āA�]�������̗��ꂪ�l�����܂��B

�����Ԃ̊����{���ɂ���Ĕ]�������̖���������ꂽ��A�������ɂ���Ĕ]�������̐��Ă����ꂽ�肷�邱�ƂŁA

�ڂ������ÓT�̉f���Ƀm�C�Y�������Ă��܂��悤�ȏ�Ԃł��B

���@�킪���y���A�v���ȏ�������߂��錻��ɂ����ẮA

�����{���⑁�����̏K���͐����ɑg�ݍ��܂�Ă��܂�����A

���炩�̍H�v�����Ȃ�����A�]�������̗���͐i�s�������ł��傤�B

�����ŁA�ʂɔ]�����������ꂽ���ĕs�ւ͂Ȃ��ƌ���ꂻ���ł��B

�m���ɁAPC��X�}�z�ɑ�M������A�����̔]���������킴�킴�o�͂���K�v�͂���܂���B

�������A�]�������͌��t�̍\���v�f�ł��B

���t���v�l���A�v�l���s��������Â���ƂȂ�ƁA

���t�̑O��]�������̗���́A�����āA�����ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����Ƃ��A�ǂꂾ������Ă��A�������]�������͏����邱�Ƃ���܂���B

�����炱���A����l�ł��ÓT�ɔ������������A�܂��A�����ƌÓT�Ƃ̘����Ɉ�a���o����̂ł��B

�@�B�I�Ȏ�����������A�N�Z�̋�������ǂ肷��ƁA

�C����������������̂́A�����̒��́u���v���ًc�������Ă��邩�炱���ł��B

���ꂩ����A�u�]�������͔������v�Ƃ����O��ŁA��������₩�ɕ\�����邽�߂̌m�Â����܂��B

����ʂ��āA�����́u���v�Ɛ��E�́u���v�����a����S�n�悳���B

�@����Beautiful Harmony�i�ߘa�j�̎���ɁA�߂����ς��ɖ�����Ă����܂��B�@

�u�������Ă��Ӗ�����́H�v�ƒ��w���̑��q�B

���������A�l���g�����w���̍����A���т⏫���ɂƂ��đS���Ӗ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B

�i�܂����A��l�ɂȂ��Ă�����������Ȃ�āA��قǂ��z�����Ă��܂���ł����c�j�B

���������A�l���g�����w���̍����A���т⏫���ɂƂ��đS���Ӗ����Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B

�i�܂����A��l�ɂȂ��Ă�����������Ȃ�āA��قǂ��z�����Ă��܂���ł����c�j�B

�債���Ӗ����������������u��炳��āv�����̂ł����A

��w�⍑�Ǝ��i�����A�A�E������N�ƂȂǐl���̓]�@�̓x�ɁA�Ȃ������A�u�����A����ĂĂ悩�����v�Ǝv���܂��B

��w�⍑�Ǝ��i�����A�A�E������N�ƂȂǐl���̓]�@�̓x�ɁA�Ȃ������A�u�����A����ĂĂ悩�����v�Ǝv���܂��B

��w�����Ǝ��i�������قړƊw�������̂ł����A�ǂ�����Z���Ԃō��i�B

�Ƒ�����O������قǕ��o���������̂ɁA��w�⍑�Ǝ��i�����͊w�Z�ɒʂ킸�Ɗw�ŁA�������A�Z���ō��i���Ă��܂��܂����B

�o��͈͂̑�������o�����Ȃǂ��Տ��̌m�Âɂ�������ŁA�l��{�T�N�T�N�i�ނ��Ƃ��ł��܂��B

�����͏����������łȂ��A�u�w�ѕ��v�܂Ŗ����Ă���Ă����̂ł��B

�Ƒ�����O������قǕ��o���������̂ɁA��w�⍑�Ǝ��i�����͊w�Z�ɒʂ킸�Ɗw�ŁA�������A�Z���ō��i���Ă��܂��܂����B

�o��͈͂̑�������o�����Ȃǂ��Տ��̌m�Âɂ�������ŁA�l��{�T�N�T�N�i�ނ��Ƃ��ł��܂��B

�����͏����������łȂ��A�u�w�ѕ��v�܂Ŗ����Ă���Ă����̂ł��B

�A�E������N�Ƃ̍ۂɂ́A�N�ɉ��������悤�ƁA�Ԃꂸ�Ɏv�������s�����Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B

��x�����ł��Ȃ����̌��������A���f�͂�s���͂�{���Ă���Ă����̂ł��傤�B

��x�����ł��Ȃ����̌��������A���f�͂�s���͂�{���Ă���Ă����̂ł��傤�B

�������A���傭���傭�u�����L���C�v�ƖJ�߂���̂��������ł����A

�p���ƌċz�𐮂��鏑�̏���́A���X�̏�@�������₵�Ă���Ă��܂��B

�����A���������āA�����̂悳�𑧎q�ɓ`���悤�Ƃ��v���̂ł����A

���̍��̎����Ɠ����悤�ɁA�킩��͂�������܂���B���́A�����Ă����Ă݂܂��傤�B

�p���ƌċz�𐮂��鏑�̏���́A���X�̏�@�������₵�Ă���Ă��܂��B

�����A���������āA�����̂悳�𑧎q�ɓ`���悤�Ƃ��v���̂ł����A

���̍��̎����Ɠ����悤�ɁA�킩��͂�������܂���B���́A�����Ă����Ă݂܂��傤�B

�@�@������A���ꂩ��̐l���Łu�|�͐g��������v�Ƃ������������A���x���o�����Ă����̂ł��傤����B

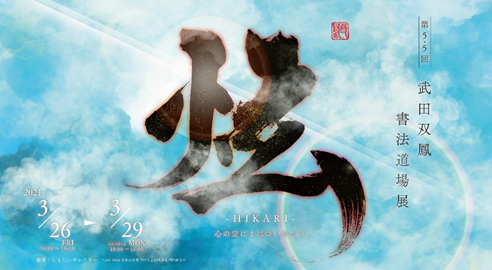

3��26���`�G�ی�r�ŏ��@����W���J�Â��܂��B

����ɂ��Ă��A�e�[�}�́u�R�v�B�ǂݕ�����m��܂���ł����B

���ׂĂ݂�u�@�܂䂢�A�܂Ԃ����v�ƁB

�R���i�ЉЂłǂ��胀�[�h�̎Љ�ɂƂ��āA�s�b�^���̃e�[�}�Ǝv���܂��B

�u�R���i�I�����肽�����Ɓv�Ƃ̂���őn��������Ă݂�ƁA

�������̂́u���A��v�u���s�v�u�J���I�P�v�u�݂�ȂŏW�܂�v�ȂǁB

�����Ɂu������O�v���D���Ă��邩�A�����Ɂu����v�����]���Ă���̂��B

�ߑs������Y����i�̏����Ԃ肩��`����Ă��܂��B

���̂悤�ȋً}���Ԃ̒��ł̓���W�̊J�Âɂ́A�傫�ȃ��X�N�������܂��B

�����͊J�Â����߂炢�܂����B�����A���k�̊F����̔M�ӂɔw���������Ă��炦�A����Ă݂悤�ƌ��f���܂����B

�l���Ă݂�A���������̉�������R�ȂǁA�����̎���ɂ́u�V���ȏ��v���a�����Ă��܂����B

���������\�̋@���݂��Ȃ���A�u���������Ȃ��v���Ƃ͊m���Ȃ̂ł��傤�B

����W�̖ړI�́u�������y���݁A�Љ��L���ɂ��邱�Ɓv�B

�����̑z�����u���v��}��ɐg�̕\�����邱�ƂŁA������Ƃ炵�Ă����@��ł��B

�u�R�v�ɂ́u�A�Ђ��炩���A�݂��т炩���v�Ƃ̈Ӗ�������܂����A�����āA�����̋Z�p���Ђ��炩����ł͂���܂���B

���l�Ɣ�r������A�]�����肷���ł͂���܂���B

�����̂��߂ɂƗ͂�ł�������Ƃ́A���Ă��āA���̂��߂ɂ��Ȃ�Ȃ����̂ł��B

�u�ق�̃W���[�N�ł������v�Ƃ����A�v����Facebook�̌�������������܂��B

����Ȃ��y����ł���Ă��邱�Ƃ̒��ɂ����A�{���́u���߁v������ł��܂��B

��������k�̊F���A����������i������y����ł���܂����B

���ꂼ��̍�i���S�n�悭�P���Ă��܂��B���́u�Ђ���v���A���ЁA���ɗ����Ă��������B

�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B

���������܂ŁA2020�N�̎q�N�́u�������R���v�Ȍm�Â������ł��܂����B

���k�̊F�l�A�W�e�ʂ̊F�l�ɁA�S��芴�ӂ����Ă���܂��B

2021�N�́u�h�N�v�i���̂ƁE�����j�B

�u�N�v�́u�肪��q�̒��ɐ�������A�܂��L�т邱�Ƃ��ł��Ȃ���ԁv�Ƃ���A

�u�h�v�́u�ɂ݂��������v�ƌ����܂��B

�������A�u���������v�ɂ́u�N�͕R�i�͂��߁j�Ȃ�A�\�i����j���������A����p����Ɏ��������̎��Ȃ�v�ƁA

�u��������u�v�ɂ́u�q�ɛy�G�i���ڂ��j���A�N�ɕR��i���イ���j���v�ƋL����Ă��܂��B

�u�N�v�́A�u�������n�܂�O�G��̏�ԁv�ł���A�G�l���M�[����������Ԃ�\���܂��B

�u�h�v�́A�u���̒�v�i���̂Ɓj�ł���A�^�C�������h�Ȃǂ̕�̂悤�ɖ����ΐ�������鐫����L���܂��B

��������A�u�h�N�v���u�l�����傫���D�]����O��v�Ƒ����Ă݂Ă͂������ł��傤���B

���@����ɂ�����u�h�N�v�́A�u�S�g�̌��₩���E�����I�Ȋy�����𖡂키��v���A

�F�l�̗͂���Ȃ���A����ɖ����グ�Ă��������Ǝv���܂��B

�������A�u�N�v�́u�R�v�ł�����A�q���g���Ə����̗Z�����A����ɐ[�������Ă����܂��B

�L�єY�ނ��Ƃ�����܂����A�������A�w���x�S�ɖ߂��āw�n�x�߂Ă݂܂��傤�B

�w�ҁx��Ɋ撣�肷���邱�ƂȂ��A���̕��݂Ń{�`�{�`�ƁA�����ɂƂ��āw�]�x�܂����ꏊ�ɐi��ł����܂��傤�B

�w���n�Җ]�x�Ə����āw���������[���[�x�B

�F�l�̓��킪�A�w���n�Җ]�x�i���������[���[�j�ƏΊ�ɕ�܂��悤�A�S��肨�F��\���グ�܂�.