����ւ��u���v�͐[�߂���

�\ ����A��ɖ������ �\

���@����ł́A�u�����v���ƂƓ������炢�A�u����v���Ƃ��ɂ��Ă��܂��B

�m�Â̍Ō�ɓ����Еt���A�S�~���E���A���⏰���グ�Ă����\�B

����́A�P�Ȃ��Ƃł͂���܂���B�u����v�Ƃ������̌m�Âł��B

�s�v�c�Ȃ��Ƃł����A�u��v���A�������g�̏�i�������⑧�̎d���A�l�����Ȃǁj��������܂��B

���|��B���܂ގ��Ȍ��r�Ƃ������̂́A�ЂƂ�ł͊��������A�l�Ƌ�Ԃ��D��Ȃ��u��v�݂̍���ɂ���Ď�������Ă����c�݂�����ł��傤�B

���ɂ����ẮA�u�ԁv�̔�������Nj����܂��B�����ł́u�ԁv�Ƃ����̂́A�P�ɏ����Ȃ������i�]���j�Ƃ����Ӗ��ɂ͂Ƃǂ܂�܂���B

���ɂ�����u�ԁv�́A�n�Ղ�s�ԂȂǂ̋������������w�������N�����A�G�l���M�[�ɖ����Ă����u��v�ł��B

���i����u�ԁv�A���Ȃ킿�u��v���ɂ��悤�Ƃ��Ȃ��ŁA�ǂ����āA���̔��������ł��܂��傤���B

����ɂ���l���W�܂鏊�ɂ́A����������������Ă����܂��B�����ɐg���ς˂邩�炱���A���̔����܂����₩�ɖ�����Ă����̂ł��B

�u��v�𐮂��悤�ƁA�u���̖ш�{�����Ă��Ȃ����v��ڎw���č��N�łP�V�N�B

�m�Â̂��тɁA���X�܂Ŗ����グ��悤���ł��܂��B

�����A�G���g���s�[���͑������̂ŁA����A�V�X�^���g�̎肾���ł͒ǂ����Ȃ��̂�����ł��B

���܂����@���ꂪ����ł��葱������̂́A���k�݂̂Ȃ��A���J�ɑ|�������Ă���Ă��邨�����ł��B

�S����̊��ӂ������������Ǝv���܂��B

�i�u��v�̐��̓I�����C�����̊F����ɂ��g�y���A���@����̐���ȁu��v�ɐg��u����Ă��邱�ƂɁ[�j

�u��\�@����Whanamuke�v�i3��18���`22���J�Áj���A�܂��ɏ��@����́u��v�̉�������ɂ���܂��B�o�i���邱�Ƃ͂������A���m�⏀���A�݉c�A��t��������o�ȂǁA�ւ���`�͐l���ꂼ��ł��B�����̂Ȃ��͈͂ŁA�ł���Ƃ��납����Y���Ă���������A���ꎩ�̂��u�m�Áv�ƂȂ�܂��B

�u��v�Ɋւ�邩�炱�������Ă���V�������̌i�F������A�ւ�邩�炱�����킦�郈���R�r������܂��B

����W�́A�P�ɍ�i����ׂ邾���̓W����ł͂Ȃ��A����ʂ��ċ��ɏ���グ�A���ɏ���[�ߍ����Ă������߂̌m�Âł��B

���ЁA�݂Ȃ���̎�����킹�Ȃ���A���@����W�����̂�����ĂĂ��������Ǝv���܂��B

������炱���A��ɖ����Ă��炦�܂��B���̐ςݏd�˂��A�����A�����Đl�����A�m���ɖL���ȕ����i�߂Ă����Ă����̂ł��B

�Տ��v�́A��{�������ʂ� �R�s�[�icopy�j�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��傤���B

�u���ʁv�Ƃ������t�ƁA�����Ӗ��Ȃ̂ł��傤���B

�m���ɁA�Տ��͎�{�\�\��ɌÓT�̏��\�\��^���邱�Ƃ���n�܂�܂��B

��^���̑��e�i�莆�̉������j�ł���u�����ʍe�v��Տ�����ۂɂ́A

������ł��������⏑�������Ƃ������A���Ȃ̍��Ղ܂ł������ʂ����Ƃ�����܂��B

�����ɂ́A�������ꂽ�`�����łȂ��A������̎v�l��畏������܂�Ă��邩��ł��B

����������ŁA��{�ɂ́u�㐬�{�Ґ���v�̂悤�Ɍ���������������A

���M��i�ł����Ă��u�������v�̂悤�ɁA�^�M�ł͂Ȃ��㐢�̝��́i�ʂ��j�ł���ꍇ�����Ȃ�����܂���B

���������̂܂ʂ����Ƃ���ƁA�������ĕs���R�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B

�����������́A�u���̋Z�p�v�ł͂���܂���B

�p����d�S�ړ��A�ċz���܂߂��A�S�g�̓����ɂ���Đ��ݏo�������̂ł��B

�ÓT�ɕ\������`�́A�M�����肾���łȂ��A����I�A�̊��A�ċz��ԍ�������̂ƂȂ��Č��ꂽ���ʂł��B

���̂��߁A�ڂɌ�����`�����𒉎��ɐ^���Ă��A���̏����Ԃ肻�̂��̂ɂ͋߂Â��܂���B

�`�͎��Ă��Ă��A���ɏh�钣���Y���ɂ́A�ǂ����Ă��u���肪�����Ă��܂��̂ł��B

���̊u����́A�Z�p�s���Ƃ��������A�g�̂̊��������⏑�ɑ���F���̕s�����琶�܂�܂��B

���̋C�Â���{�����߂ɓ���ōs���Ă���̂��A�u�����Ȃ����̌m�Áv�ł��B

�����Ȃ����̌m�ÂƂ́A�P�ɕM�������Ȃ��m�Â̂��Ƃł͂���܂���B

�̑��ƍ��w�Ȃǂ��܂߂��A�{���̏��ɗՂ�ł������߂̊�b�m�Âł��B

�̑��́A�ÓT�̐g�̐��Ƃ̋�����m��m�Âł��B

�������������A�ċz��ʂ��āA�u�����͂��܁A�ǂ̂悤�Ȑg�̂ŏ��Ɍ��������Ă���̂��v�������Ă����܂��B

���w�́A�����j�Ȃǂ̊w�K��ʂ��āA�ÓT�̗��j�I�Ȉʒu�Â��⏑�@�̓����A�\���𑨂���m�Âł��B

��̌ÓT���Ǘ����Č���̂ł͂Ȃ��A���̌ÓT�⎞��Ƃ̊W�̒��ő����������ƂŁA���̗֊s���͂����肵�Ă��܂��B

�����Ȃ����̌m�ẤA�g�̐���m���A�����𐮂��邱�ƂŁA

�ÓT�Ƃ̋��������A�{���̗Տ��Ƃ����c�݂ɓ��B���₷�����̂ł��B

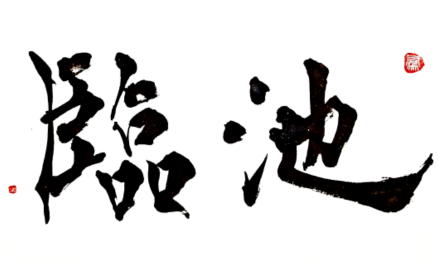

�Տ��ɂ����āA���Ƀ|�C���g�ƂȂ�̂��A�u��r�v�Ƃ������_�ł��B

�����̌ÓT�́A���̂��܂��܂ȌÓT�Ƃ̔�r�ɂ���Ă����A���̓��������m�ɂȂ�܂��B

��̌ÓT�̌`�������ʂ������Ă��Ă��A���̌ÓT��{���̈Ӗ��ŗՂނ��Ƃɂ͂Ȃ�܂���B

�����̌ÓT���s�������邱�ƂŁA�����⌋�́A�͖@�̈Ⴂ�����łȂ��A

���ꂼ��̏����O��Ƃ��Ă���g�̐���m���A�����̈Ⴂ�������Ă��܂��B

�ÓT���@���A�_�ł͂Ȃ��W���Ƃ��đ�����A�\���I�Ȏ��_������Ă����̂ł��B

���̉ߒ��ł́A�������u���܁A�ǂ̂悤�ɏ������Ă���̂��v�u�ǂ��Ɉӎ��������Ă���̂��v�����ߒ����́A

�����郁�^�F�m�����R�Ƌ��߂��܂��B

������Ă͂��Ȃ�����ǁA���̏����w�i�Ƃ��Ă���g�̐���v�z�A�������Ȃǂ��A

�\������^�F�m��ʂ��ė��̓I�ɕ����яオ���Ă��܂��B

�܂�A�Տ��Ƃ́A�����̏�i�����ʒu�j�ƌÓT�̏�Ƃ̋��������u�Ղށv���ƂȂ̂ł��B

�ǂ̂悤�Ȑg�̂ŁA�ǂ̂悤�Ȏ��삩�珑�Ɍ��������Ă���̂��B

���̎p�����̂��̂��A���Ɍ���Ă����܂��B

�V�����N�̌m�Â��A��������n�܂�܂��B

2026�N���A�ÓT�Ɛg�̂Ɏ��܂��Ȃ���A

���ƑΘb���鎞�Ԃ𑶕��Ɋy����ł����܂��傤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���w�Րg���x�i��傤�߂��j

�u�Տ��Ƃ́A�g�̂�ʂ��ČÓT�Ƌ�����c�݂ł���v�Ƃ��ӂ̑���B

�����A�ȁu���������N�M�v�Ŋ��|���܂����B

�u��������v

�i���債�傭���傤�ꂫ�A�����ď����Ċ�����J�����_�[�j

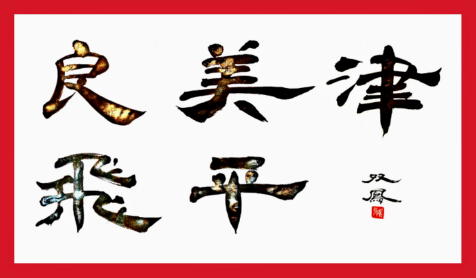

���E�T�M�̌��Ђ��M�Ŋ��|

�P�Q���͏��@����N���̍P��s��

�u�����ď����Ċ�����J�����_�[�v���J�Â��܂��B

�e�N���X�̑�\��́A�N�������玠���s�ɓW������\��ł��B

"�_�l�Ƃ̌_��"�i�V���j�ł�����A�`���̂��鏑��������g�p���܂��B

�J�����_�[�p���̓y���y���ł͂Ȃ��ō��i���̉�鎆���A

�n�t�͍��������i�{���h�j�ł͂Ȃ��V�R�P���A

�M��100�ςɂ���悤�ȍH��Ő葵����ꂽ�i�C�����̗ނł͂Ȃ��A�`���H�|�m�̏n���̋Z�ɂ���đI�肳�ꂽ�V�R�т��g�p���܂��B

��i����̍Ō�ɂ�"�_��̏�"�Ƃ��āA

�X�^���v��ȂǂɎg�p��������i�C���N�j�łȂ��A�����Ȉ�D�Ɨ�����������܂��B

�u�O�@�͕M��I���v���������A�u�B�l�Ȃ�Γ����I�Ȃ��v�Ƒ�����ꂪ���ł��B

�������A�O�@�i��C�j�͕M�̎��ɂ�������Ă������Ƃ��A��q�̐^�ς��������u����W�v�ɂ��`�����Ă��܂��B

���i����A�O��I�ɕM��I�є����Ă������炱���́u�I���v�ł��B

�O�@�̂悤�ȒB�l�ł͂Ȃ��������ɂƂ��Ă͏��X�A����I�т͑�Ȃ̂ł��B

�����ȓ���𑵂�����A�I����Ƃɓ���܂��B

�u�����2026�N�ɂ������I�v�Ƃ����V�N�ւ̊肢�E�F������߂邽�߂ɁA�ꕶ���ɋÏk���܂��i�������A���̐��k�Əd�Ȃ�Ȃ��悤�Ɂj�B

�Ȃ�ƂȂ�������I��ł��\���܂��A�u��N�̌v�͌��U�ɂ���v�Ƃ��u����̌v�͒��ɂ���v�A�u�ꌎ�̌v�͍�i�������j�ɂ���v�Ƃ������܂��B

�v����ɁA�z���𐬏A�����邽�߂ɂ́A�ŏ����̐S�Ȃ̂ł��B

�Ⴆ�A�u�K�v�Ƃ���������I�ԏꍇ�́A�������ǂ̂悤�ȏɂȂ邱�Ƃ�z�肵�Ắu�K�v�Ȃ̂��A��̓I�ɐ����ł���悤�ɂ��Ă����܂��傤�B

�I�����N���A������A���͏W����Ƃł��B�����ÓT�̒�����t�B�[�����O�ɍ�������T���܂��B

�������T�A�v���ł�OK�ł����A"�_�l�Ƃ̌_��"�Ƃ������ƂŁA�ł���A�Ёu�V�����v�Ȃǂ̐M�����鎚�T���g���ė~�����Ƃ���ł��B

���ɏ��S�҂̕��́A�u���������ȏ��v�ł͂Ȃ��A�u�����������v��I�Ԃ悤�ɐS�����܂��傤�B

���������ȏ���I�ԂƂ������Ƃ́A�����̊k�̒��ɕ������邱�Ƃɑ��Ȃ�܂���B

�W�����I������A���ۂɏ����Ă݂܂��傤�B�����ő�Ȃ̂́A�u�t�@�[�X�g�^�b�`�͖{�ԗp�Ɂv�̌�������邱�Ƃł��B

�ʏ�̔��i�j�p���ɉ��������K���Ă���A�悤�₭�A�J�����_�[�p���ɏ������Ƃ����l�����܂����A�܂���"��Ⴂ"�ł��B

���ƃJ�����_�[�p���͑S���قȂ��i�ʕ��j�ł��B���ɏ����Ă��A���̂܂܂ł͌m�Âɂ͂Ȃ�܂���B

�{�ԗp�̃J�����_�[�p���ɏ������Ƃ����O��i���̌��j�����邩�炱���A���ł��{�Ԃ�z�肵���m�Â��ł���̂ł��B

��������́A�J�����_�[��ڂɓ���Ƃ���ɏ���܂��傤�B�|�C���g�́A�u�Ȃɂ��Ȃ�������ꏊ�ɏ���v���Ƃł��B

���̃��[�N�̍ő�̖ړI�́A�l��̎v�l��s���̂X�O���ȏ���x�z���閳�ӎ��̗̈�ɃA�v���[�`���邱�Ƃł��i���̓_�ł́u�Ђ��g���v�Ɠ��l�j�B

CM�Ɉ�u�������S��}��������@�́A���ӎ��ւ̉e�����������邠�܂�u�T�u���~�i���L���v�Ƃ��Ď��l����Ă��܂����A

�������g�ɃT�u���~�i�����ʂ������邱�Ƃ͖�肪����܂��A����ǂ��납�A�L���ɐ�����p�̈�Ƃ������܂��B

�Ȃɂ��Ȃ��A�T�u���~�i���I�ɏ��邱�ƂŁA�v�l��s���ɕς��Ă����܂��傤�B

�Ō�ɁA����������B���̃��[�N��"�_�l�Ƃ̌_��"�ł�����A

�S�g�S���s�������Ƃ���ł��i�����F���Ƃ܂ł͂����܂��j�B

�u�S��v�̑O�ɂ́u�S�g�v���u����Ă���ʂ�A�u�S�g�̃G�l���M�[���M��ɓ����ԁv�������o�����Ƃ��K�v�����ł��B

�����̑O�ɂ́A������x�A�Ђ��g����o�����X�{�[�h�ȂǂŎp���ƌċz�𐮂���悤�ɂ��܂��傤�B

�݂Ȃ���́A�ǂ��2026�N���߂����Ă��������ł����\�B

�u�������ʂ�Ɋ����܂����v�Ƃ̂����A���N�͂ǂ�Ȍ`�ł���������̂ł��傤�B

���ЁA�u�����ď����Ċ�����J�����_�[�v�𑶕��Ɋy����ł����܂��傤�B

�@�@

2025�N12���@���c�o�P

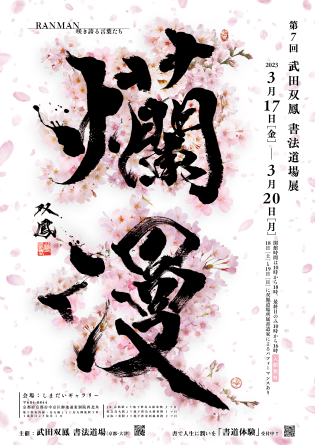

�y��\��u���@����W�v�Ɍ����āz

���������x���̂������ŁA���N�O���J�Â̏��@����W�������āA

�ߖڂƂȂ��\��ڂ��}���邱�Ƃ��ł��܂��B

������Ƃ����āA���ʂȂ��Ƃ�����킯�ł͂���܂���B

����܂Œʂ�A�w���@����W�����̗V���n�x�Ƃ��āA�o�i�҂�����҂��W�҂��A

��������̕��X���w���̖{���̖������x�𖡂킦���Ԃ�n��o���Ă����܂��B

�@����W�́A��ʂ̏����W�Ƃ͑傫���قȂ�܂��B

����W�́u�h���I�v�ł͂Ȃ��u����I�v�\�B

�܂�A�����̏��Z�p�́u�h���I�v�Ə�肳���������̂ł͂Ȃ��A

�u����I�v�ƐV���Ȏ����炵�������A���������i�Ƃ��Ĕ��\���邱�ƂŁA

����Ȃ����́u����I�v�Ɍb�܂�Ă������g�݂ł��B

�������A���Z�@���m�Âɗ�ނ��Ƃ���ł��B

���@����̐��k�̊F����́A�u�������̌m�Áv�i�Տ����i����Ȃǁj�����ł͂Ȃ��A

�u�����Ȃ����̌m�Áv�i���������j�̌�����g�̊��o�̘B���Ȃǁj�ɂ��A�M�S�Ɏ��g��ł��܂��B

�����A�u����܂ł̌m�Â̐��ʂ��������悤�v�u�C���������Z�@������I�ڂ��悤�v�Ƃ����ԓx�ŏ����Ă��܂��ƁA

����ւ̋�������������ǂ��납�A

���̍�i���u���v�Ƃ��Đ������Ȃ����X�N�����܂�܂��B

��i���u���v�Ƃ��Đ��������A����Ɂu���ꂩ��v�̏���[�߂Ă������߂ɂ́A�u���܂����v�ɐS��������K�v������܂��B

�����炱���A����W�ł́A����܂ł̎�����������\���ł͂Ȃ��A

���܂����ɐ����鎩�������ɂ������Ǝv���\���Ƀ`�������W����̂ł��B

����i�ɂ��錾�t���A�����炵���i���▼��ł���K�v�͂���܂���B

�Ƃ�����A�n��K�g�Ȃǂ̃}�j���A���ɗ����Ă��܂������ł����A��������A���Ȃ鎩���̐��Ɏ����X���Ă݂܂��傤�B

���X�̐����ɂ����鉽�C�Ȃ���b��o�����̒��ŁA�����ł��g�L���L���������u�ԁB

���������A���i�ɂ�����S�̓������A�����Ȃ�̌��t�ɕς��āA�u���v�Ƃ��ĕ\�����邱�Ƃ���Ȃ̂ł��B

����̓���W�ɂ��Ă��A���k���g������I�ɉ^�c�Ɍg���܂��i��������̂Ȃ��͈͂Ł\�j�B

���Z���w�̕����Ղ̂悤�ɁA���������̎�œW��������肠���邩�炱���A

�{���̎�̓I�Ɋw�т��������邱�Ƃ��ł��邩��ł��B

��i���o�������ŏ\���ɑf���炵�����ƂȂ̂ł����A

��i�̓W����Ƃ����Ă݂���A�t���ŗ���҂Ƃ��b���Ă݂���A������҂�ł��ւ���Ă݂�A

�����̏��m�Â��A���[���������̂ɂȂ����肵�܂��B

���Ƃ́A�N���Ɍ����邽�߂̋Z�p�ł͂Ȃ��A

�{���̎����݂̍���ɏo��A���X�̕�炵��L���ɂ��邽�߂̑��u�ł��B

���Ƃ́A�N���ɏ����Ă��炤���̂ł͂Ȃ��A�����̐����l��M�ՂƂ��č���ł������g�݂ł��B

���k�݂̂Ȃ���A���N�O���̏��@����W�Ɍ����āA�v���菑�ŗV��ł����܂��傤�B

���ЁA���g��̎����Əo��A���Ȃ������̏��̐��E���A�傫���炩���Ă����Ă��������B

���@����t�́@���c�o�P

�Ꮡ�ɏh�� "����"��

���ɏ��������\�B�����w�ԒN�������A�����肢�ł��傤�B

����ǂ������ɁA�u��肢�����ł̓c�}���i�C�v�Ɗ��������Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

����ǂ������ɁA�u��肢�����ł̓c�}���i�C�v�Ɗ��������Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�Z�I�̌����s�����č�i���d�グ���̂ɁA�Ȃ��������ɂ��ӏ҂̐S�ɂ��[���c��Ȃ��E�E�E�B

����́A���ɂ����Ĕ����Ă͒ʂ�Ȃ��W�����}�ł��傤�B

�������A�u��肢���v�ɂ́A�ڂ�D����قǂ̖��͂�����܂��B

�ÓT�ƑΘb�i�Տ��j���Ȃ��珑�Z�@���グ�Ă������Ƃ́A����\�������Ō��������Ƃ̂ł��Ȃ��m�Âł��B

����́A���ɂ����Ĕ����Ă͒ʂ�Ȃ��W�����}�ł��傤�B

�������A�u��肢���v�ɂ́A�ڂ�D����قǂ̖��͂�����܂��B

�ÓT�ƑΘb�i�Տ��j���Ȃ��珑�Z�@���グ�Ă������Ƃ́A����\�������Ō��������Ƃ̂ł��Ȃ��m�Âł��B

�����炱�����@����ł́A�ÓT�ƑΘb���邽�߂̑O�琮���Ȃ���A�ÓT�Z�@�����ʓI�ɏC������@����ɂ��Ă��܂��B

�������A�Z�I�̍����ƍ�i�̖��͂́A�K��������v���܂���B

�u���l�͎O���ŖO����v�Ƃ������t������܂����A���̐��E�ɂ��ʂ���Ƃ��낪���邩������܂���B

�������������A�֎�����悤�ȍ\���A�������ł͂��邯��ǂ��A���Ԃ�u���Ē��߂�Ƃǂ����ދ��⌙���Ɋ�������B

�e�N�j�b�N�����Ɏx����ꂽ��i�ɂ́A������"���낳"������ł���̂ł��B

�ł́A���j�Ɏc�葱���鏑�́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��傤�B

��͂�A�v�������Ԃ̂́A��㺔V�u�������v�B

�㐢�A�u�V���̑�̈�s���v�Ƃ܂ŏ̂����A������Ȃ��͍��{��Տ������܂�܂����B

�Ƃ��낪�A�������͌����Ă���{�̂悤�ɗ���グ��ꂽ��i�ł͂���܂���B

�뉃�̐ȂŐ����̒��A�����ŏ����ꂽ���ӂ̏��B�뎚�⏑���������猩���܂��B

�������A���̖z�����⎩�R���������A��N�ȏ�̎����Đl�X�̐S�𑨂������Ă��܂����B

�����悤�ɁA��^���u�����ʍe�v�B

����̒�b�������������߂����đ������������L�^�������̂ł����A�����Ɏc���ꂽ�M�Ղ́A

�{��╮��̊�����̂܂܍��܂�Ă��܂��B�[�����͌����Ă��邩������܂���B

����ǂ��A���̗h������݂͂̐ՂɁA�l�Ԃ̐��X�����S���ɂ��ݏo�Ă���A�ς�҂������h���Ԃ�܂��B

�܂�A���ɂ͋Z�p����"����"���h���Ă���̂ł��B����́A�����Ė��n�����B�����̂ł͂���܂���B

�ނ���A���x�ȗ͗ʂ��x���ɂ��Ȃ���A�v�Z�ł͌����Đ��ݏo���Ȃ��]����h�炬���܂݁A�ς�҂ɂʂ������������������̂ł��B

����"����"���悭�̌����Ă���̂��A�]�ˎ���̑m���E�NJ��̏��ł��傤�B

���߂Ėڂɂ����Ƃ��́A�t�ق�s�i�D�Ɋ����邩������܂���B

�������A��_���J�Ɋώ@���Ă݂�ƁA���̎��R�̂̐��̒��ɁA�_�炩�Ȍċz�Ɛl��������ł��邱�ƂɋC�Â��܂��B

���т����A�A���o�����X�ȑ��^�A�\�蒲�a������炬�B

�����͒P�Ȃ錇�_�ł͂Ȃ��A�ނ���ς�҂ɔ��݂�U���A���킶��ƐS�����߂Ă����܂��B

�l���Ă݂�A���������������������鏑�ɂ́A���ʂ��Ă���"����"���Y���Ă��܂��B

����́A�Z�I���������������ɂ���ƁA�����ɂ����Ȃ��Ă��܂����̂ł��B

�������A���j�̎�������蔲���A�l�X�̋L���Ɏc�葱����̂́A���x�Ȑ����⌋�̂ł͂Ȃ��A

�����ɍ��܂��l�Ԃ̑̉��̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B

�ł́A���������M���Ƃ�Ƃ��A�����ɂ�����悢�̂ł��傤���B

����̑I����ÓT�̌����́A������������Ƃ��ł��܂���B

�������A����ȏ�ɁA�����炵���ċz�⊴���f���ɕ����։f�����ނ��ƁB

���̎��R�ȑ��Â����������A���ɋZ�p���āA�l�̐S�����͂������炵�܂��B

���y�L��ڎw���w�͂́A�������̂ł��B�������A�ق�̂킸���ȗh�炬�┲�������A���ꂸ�ɏ����Ă݂邱�ƁB

�����ɂ����A�����u��肢�v�����ł͏I��炸�A�ς�l�̋��Ɏc�葱���闝�R���h��̂�������܂���B

��˖n���i����ڂ��̂���j��

���܂�̖ҏ��̑����ɁA�u�����������邵���Ȃ��E�E�E�v�Ə��ɓI�ɏ����Ă����l���A

�H�̑������������Ă���ƁA�u�����������Ďd�����Ȃ��`�v�ƂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�������c���̂X���ɂȂ肻���ł����A�C���͂��Ă����A�C���̏�ł͌|�������Ȃ�G�߂̓����ł��B

�������肷���邱�ƂȂ��A���n���ǂ��Ȃ�H�́A�܂��ɏ���i����ɂ����Ă��B���āA�ǂ�ȏ��ŕ\�����Ă����܂��傤���B

�Z�W����瓾����u���v�̊����Z

�H�̐[�܂�ƂƂ��ɁA���̓W����u�ӂ��Ώ�����W�v���T���Ă��܂��B

�X���Q�R���`�Q�W���́A����Z���g�����~���[�W�A���Łu�����W�v�A�P�O���P�O���`�P�R���ɂ͋��s���������قŁu���s�W�v���J�Â���܂��B

�S������W�܂����f���炵����i�ɐG��邱�ƂŁA�����̏��ɐV���ȕ��𐁂����܂�Ă����ł��傤�B

���N�R���ɊJ�Â����u��P�O��E���@����W�v�Ɍ����āA��D�̃C���X�s���[�V��������@��ł�����܂��B

���ЁA�����^��ł݂��Ă��������B

�Z�����D��Ȃ��A���������̂Ȃ����Z

�O��̏��@����W�ŁA����҂̕����u���̋�Ԃ��̂��̂��X�e�L�ł��ˁI�v�Ɩڂ��P�����Ă���ꂽ�̂��Y����܂���B

����́A�P�ɐ��k��i�̏o���h�����ǂ����������łȂ��A�m�Â�ʂ��Ė�����Ă������k�̊F����̐l�����A���̋�Ԃɖ����Ă�������ł��傤�B

�m�ÑO�̌��C�Ȉ��A�A���|�𗦐悵�čs���p���A�݂����̂��������d�������S�E�E�E

����������ЂƂ̏��삪�A�u�X�e�L�v�ݏo���Ă���̂ł��B

�S�n�悢�ꏊ�ɁA�S�n�悢�l���W�܂��Ă���͎̂��R�Ȃ��Ƃł��傤�B

���k�̊F���A�^���Ɍm�ÂɎ��g��ł���邨�����ŁA���@����͐�����������Ȍ𗬂̏�Ƃ��Ĉ���Ă��܂��B

�Z���Ƌ��ɁA�l����L�����Z

�u�˖n�̉��v�\����́A����ʂ��Đl�Ɛl�Ƃ��Ȃ���A�݂��̐l�����ʂ��Ă������Ƃ�\���܂��B

���J�ɏ��Ɍ��������Ă������Ƃ́A�Z�p�̌��ゾ���łȂ��A�l�Ƃ��Ă̐[�݂����{���Ă���܂��B

���̏H���܂��A�M��ɐS������A�݂��ɋ����������Ԃ��d�˂Ă����܂��傤�B

���@���ꂪ�A�F����̏��̓��A�����Đl�����Ƃ炷�ꏊ�ł��葱�����܂��悤�ɁB

��u�����S���v�@�\�M��͂ɕς���ĂɁ�

�������u�M���njx���A���[�g�v���A�ł����悤�Ȗҏ��������̂ł��傤���B

���ɋ��s�͏��������A���s�w�ɍ~�藧�����u�ԂɁu�T�E�i���E�E�E�v�Ƃڂ₢�Ă��܂��܂��B

����銾�Ƌ��ɁA���C�⏑���C���n���o���Ă��܂������ł����A

���܂肨���l�̉��ɏo���Ȃ����炱���A�ϋɓI�Ɂu���v�Ɛe���ގ��Ԃ�����A

�����̓��Ȃ鐢�E�ɖڂ������Ă݂�̂͂������ł��傤�B

�z���ɂ����܂��A���̏��̒B�l�i��㺔V���^�����C�Ȃǁj�́A

�u�����͏�������M������̂���`�߂��v�Ƃ́A���������ɂ���܂���B

���ɂ͍����⍓���A������ǓƂ̒��ł��A�M�������āA��_���ɐS�����ߑ������̂ł��傤�B

������������A�����ƌ����肪�悭�Ȃ�A�^�M���y�₩�ɂȂ����肵�܂�����A�ނ���"�ď���"���y����ł����̂�������܂���B

���ɁA����l�́A�����w���̃R����₦�ɂ���ĉ^�M��j�Q���ꂪ���ł��B

�M�ɕ�܂��Ă����炱���A�M��ɟ�������悤�ȃJ���_�ɏ��荇����`�����X�Ƃ������܂��B

�����𗝗R�Ɏ���~�߂�̂ł͂Ȃ��A�ނ��돋�����u�b�B�̖����v�Ƃ��đ����Ă݂邱�Ƃ���ł��傤�B

�����̌̎�����Ɂu�����S���i�܂���Ă�����j�v�Ƃ������t������܂��i������߂��Ɏ��g�ݑ�����Ƃ����Ӂj�B

�R���́C�ܑ�\���E��W�̐����ƁE�K�ۊˁi����������j�B

�ނ́u�K�v�i�����j�Ƃ��������u�r�v�i�����j�ɒʂ��A���N�������Ƃ������R�ŁA�ȋ��ɂȂ��Ȃ����i�ł��܂���B

����ǁA�u���̓S�������茸���Č����J���܂ŕ��𑱂��A����ł����i�ł��Ȃ���A��x�Ɖȋ��͎Ȃ��v �ƌ��ӂ��A�ҕ��ɗ�݂܂��B

�����Č��Ɍ����J�����A���ɉȋ��ɍ��i���邱�Ƃ��ł����|�ƁB

"�S�̌��Ɍ����J����قǂ̓w��"�E�E�E�́A������Əd�������܂����A

���������A���ŌŌ`�n��@��͌����Ă��܂��i���Ȃ݂ɁA���@����̖n�`�͌Ō`�n�Ŗ��葫���ĔZ�x���ł���d�l�ł��j�B

�n��Ȃ��Ă��������A��������̖����������鎞��ł�����A

�g�M�悪���т�قǂ̒b�B�h�i�u�����ѕM�v�H�j�E�E�E�Ɍ�������������������������܂���B

���т��M�̐��͐����Ȃ��̂ŁA���̖{���̕��́A�m���ɏ��|����B���Ă��܂��B

���āA�Ă��߂��鍠�ɂ͎t�͎����B�H���߂��鍠�ɂ͓���W�B

���ꂩ��A���т䂭�M�̐��X���A�ǂ̂悤�ɕ\�������߂Ă����Ă����̂ł��傤�B

�����𖡕��ɂ��A�����ɏ����y����ł����������̂ł��B

���@����t�́@���c�o�P

��בR����@�`���̌m�Â���ށA�h�邪�ʐS��

7��5���ɑ�Ôg�����{���P���\�\�B

����ȗ\���߂������t���A�u������������ ���S�Łv�i�V�Ёj�Ɍf�ڂ��ꂽ���Ƃ����������ɁA

�A�W�A�e���ւƍL�܂�A�ꕔ�ł͍����������Ă��邻���ł��B

�����܂ł��t�B�N�V�����ł����A�u������������z���g�����v�Ƃ������s�����A

�l�X�̐S��h�炵�Ă���̂ł��傤���B

���������o�����́A�����đ��l���ł͂���܂���B

���ŋ߂܂ŁA���������{�l���A�V�^�R���i�E�C���X�ɂ܂��f�}�ɐU���Ă��܂����B

�������A�m���l�ƌĂ��l�X�܂ł����A�p�j�b�N�Ɋ������܂�Ă����̂ł��B

�Ȃ��������́A����قǂ܂łɁA�f�}��\�A�������͂Ƃ�����"��C"�ɉE���������A

�u�בR����v�i���������Ⴍ�j�ł͂����Ȃ��̂ł��傤���B

�בR����Ƃ́A�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă��������A�����������l�q��ۂ��Ƃ��Ӗ����܂��B

���Ƃ��A�ǂ�قǕ��������Ă��Â��ɘȂޑ���̂悤�Ɂ\�\�S�̉���ɁA�Ԃ�Ȃ�"��"�����邱�Ƃ������Ă��܂��B

����ǂ�����̎������́A�X�}�[�g�t�H����ʂ��āA�₦�ԂȂ���������̔g�ɂ��炳��Ă��܂��B

�h���I�Ȍ��t��ߌ��Ȉӌ��A�N���̓{���ł�B����������S��h�炵�A"��"�����킹�Ă��܂��̂ł��B

���ߏ�Љ�ŕ�炷�������ɂƂ��āA�בR����̎p���̓I�[�g�ł͔������̂ł͂Ȃ��ł��傤�B

�e�X�Ŏ��o�I�ɁA����S��|����ɐg��u�����Ƃ��A���ɕK�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����炱���A���̌m�Â͂܂��܂��d�v�ȈӋ`�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�M����Ɏ��A�Â��Ɍċz�𐮂��A�����ɐS�����߂ď������Ԃ́A�܂��ɁA�����̐S�ƌ��������A"��"����ދM�d�ȋ@��ł��B

�n�ՂƐS���́A�[�����Ōq�����Ă��܂��B

�S���h�炢�ł���Ζn�Ղ͂�炬�A������s��������A�s���R�Ȃɂ��݂�J�X�����\���܂��B

�n�Ղɂ́A���̓��̎����̐S�̂���悤���f���o�����̂ł��B

����ʂ��āA�����𗥂��A�S���k���Ă����\�\

���̐ςݏd�˂������A�₪�āu�בR����v�ȘȂ܂��ɋ߂Â��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�܂��́A�n�̍����Â��ɋz������ł݂܂��傤�B������ŕ��ŐS�n�悢���C���𖡂���Ă݂܂��傤�B

�u�����ǂ����v�ɎU��S���A�ӂƁu���܂����v�ɖ߂��B

���̈�ċz����A�u�בR����v�ւ̈�����n�܂�悤�Ɏv���܂��B

�s���E���E�t�E�킵���t�@�\�@���R�̋F��̏��A���͐_�ʂ����Ɏʂ� �\

�{��i�́A����̖��R��\�Ƃ�킯�w�Ζ���x��w������x�Ȃǁ\�Ɋw�сA

���̐��_������ɑh�点�邱�Ƃ��Ӑ}���ď�����܂����B���R��͊┧�ɒ��ڍ��܂ꂽ���ł��B

�J���ɂ��炳��A��N�ȏ�̍Ό����o�Ċ���A�����A���A���̕����͂��łɊ��S�Ȍ`��ۂ��Ă��܂���B

���̐��_������ɑh�点�邱�Ƃ��Ӑ}���ď�����܂����B���R��͊┧�ɒ��ڍ��܂ꂽ���ł��B

�J���ɂ��炳��A��N�ȏ�̍Ό����o�Ċ���A�����A���A���̕����͂��łɊ��S�Ȍ`��ۂ��Ă��܂���B

�������A���̕s�S�ȍ��I����A�u�����������Ԃ�v��z�����邱�Ƃ��ł��܂��B

���Ղ����M��̉��ɂ́A�����̏�����̐g�̐��A�M���̋���A���ޏu�Ԃ��S�O�⌈�ӂƂ������A

���̍��i�ƍ��i�����͐_�ʁj���ɂ��ݏo�Ă��܂��B

���Ղ����M��̉��ɂ́A�����̏�����̐g�̐��A�M���̋���A���ޏu�Ԃ��S�O�⌈�ӂƂ������A

���̍��i�ƍ��i�����͐_�ʁj���ɂ��ݏo�Ă��܂��B

���̑��@�E�������i598�`649�j�͂������܂����B

�u�Ðl�̏���Ղ���ہA�`�͂܂˂��A���͂�Nj����ׂ��B���͂���ł���A�`�͂��̂��Ƃ��Ă���B�v�i�w���������^�x�j

�܂��A�u���ɂ����čł�����̂́A�_�ʁ\���Ȃ킿���_�I�ȋP���A���̋P���邱�Ƃ��v�Ƃ��q�ׂĂ��܂��B

���͂Ƃ́A�M���̐c�ɂ���"�͂̍��i"�B

�_�ʂƂ́A�����S�̂ɕY��"�����Ɛ��_"�B

�`�𐮂��邾���ł͂Ȃ��A���̔w��ɗ����G�l���M�[�����������A�Č����邱�Ƃ��A���ɂ����鋆�ɂ̏C�����Ƃ��������̂ł��傤�B

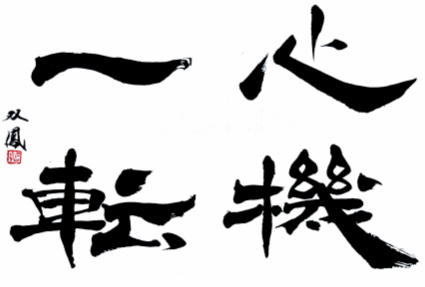

���̍�i�ł́A�u1�����������Ȃ��v�Ƃ������������ɉۂ��܂����B

���s������邠�܂�`����𐮂�������̂ł͂Ȃ��A���̈�u�ɐS�Ƒ̂��W�������邽�߂ɁB

�܂��ɁA���܂��̏u�Ԃ̎����݂̍�������܂��ْ����\�B

�u���i��������j�v�u���i��߂�j�v�u�t�i�͂�߂��j�v�u��i����炩�j�v���P�Ȃ镶���L���Ƃ��Ĉ����̂ł͂Ȃ��A

������̐��_����g�̐���������������悤�ȁA�ЂƂ̋F��̌`�Ƃ��ĕ\�����������̂ł��B

����̎������́A���A"���f��"��"��肳"�����߂����ł��B��

�����A�{���̏��́u�`���������炱�������v�Ƃ����c�݂ł���A"������"��"�Ƃ��߂�"�����邩�炱���o���������̂ł��B

�ǂ�����A�{���̏���n�߂�悤�ɂȂ邩�B

��{�i�ÓT�j��copy�ɗ��߂邱�ƂȂ��A���ꂪ�u�ǂ̂悤�Ȏ���ɁA�ǂ̂悤�Ȑl�����A�ǂ̂悤�Ȏv���ŏ��������v�������A

�����āA�������g�̎v���Ƌ������Ȃ���M���Ƃ邱�Ƃł��B

�ڂɌ����鎚�p��^������݂̂Ȃ炸�A�����Ԃ肩��ɂ��݂ł韆�������Ղ��Ă����̂ł��B

�����A���̍�i���A����ʂ��ĉߋ��̐l�ƐS��ʂ킹�A

�������g�̓��ʂɐG��邫�������ɂȂ����Ƃ���A����ȏ�Ɋ��������Ƃ͂���܂���B

�u���S��鮁v�i���傤����ǂ��͂��j�B

3���ɊJ�Â��ꂽ���@����W�œW��������i�ł��B

�u�S�����i���ǂ�j�����A鮁i���܂����j�����v�Ƃ��ǂ݁A

���̈Ӗ��́A�u�����k����قǐ[���������邱�Ɓv�ł��B

�����k����قǂȂ�ā|�ƁA����"����"�Ɋ������č�i�ɂ��Ă݂͂��̂ł����A

�^�C�p��R�X�p���d������悤�ȃC�}�h�L�̎�҂ɂ́A"�A�c�N���V�C"�Ǝ���Ă��܂��̂ł��傤���B

�R���i��ɂ���Ď�҂̔����Ɂu�����������Ȃ��Ȃ�A���C�́v���������|�Ƃ����f�[�^������܂��i���{�ԏ\���ЁE2022�N�j���A

2023�N5����5�މ��ɂ�鑛���̗��������Ƌ��ɁA��҂̖��C�͉������܂��Ă������̂ł��傤���B

�����́A�O�I�ȗv���i�ߏ�Ȏ��l�Ȃǁj�ɂ���ē���̊�����D���Ă��܂��A

��ނ��A�f���␄�����ȂǂƂ����������ɖv�����Ă������P�[�X�����Ȃ��͂Ȃ��ł��傤�B

�����������R���i��ɂ���Ĕ����ւ̖v�����������ƂŁA

���̂܂ɂ��A�u���������̓��퉻�v�����݉����A�����̃X�^�C���ƂȂ��Ă��܂��B

����̏o�����ɑ��銴�x���A�܂��܂��ƒቺ���Ă����A

�u�_���C�v�u�����h�C�v�u�I�����i�C�v�i���C�́E���s���E�������j�̈��z�������Ă��܂��Ă͂��Ȃ��ł��傤���B

���̂��Ƃ́A���͂�l�̎���͈͂����A�Љ�S�̖̂��ł��傤�B

���̂悤�ȋ������ɑ��āA�u���v���ł��邱�ƂȂ�Ė����̂�������܂���B

�������A�O��N�̗��j�������ɂ́A

�_���C�E�����h�C�E�I�����i�C�̈��z��f����q�d���܂܂�Ă��邱�Ƃ������ł��B

���ɁA�u�����̌��t�����ɂ��Ă�������v�̂Ȃ��ɂ́A����̍���h��N�����悤�Ȉ��q���܂܂�Ă��܂��B

������Ƒ傰���ɂ����Ă݂�A����̌��t������i�Ƃ��Ĕ��\���邱�Ƃ́A�܂��Ɂw���̉���x���̂��̂Ȃ̂ł��B

�����������E����Ă݂悤�E�킟�`�I

����ȁA�w���S��鮁x�������������A�܂��A�F����Ə����y���݂Ȃ���A�����Ă������Ǝv���܂��B

�uᶁv�i�W���j�B���́A�u�s�v�Ə�����܂��B

���̌ÓT�ŕp�o���A���̑��ߒ�u�����v�ł́A�u�Ւr�{�� �r��ᶖn�v�̌�œo�ꂵ�܂��B

�i�r��ᶖn�Ƃ́A�㊿�̒��ł��A�r�̐����n�`��ᶁi���Ƃ��Ɓj�������Ȃ�܂Ōm�Âɗ�݁A���j�㏉�̔\���ƂƂ��Ė����c�����Ƃ����̎��j

���̌ÓT�ŕp�o���A���̑��ߒ�u�����v�ł́A�u�Ւr�{�� �r��ᶖn�v�̌�œo�ꂵ�܂��B

�i�r��ᶖn�Ƃ́A�㊿�̒��ł��A�r�̐����n�`��ᶁi���Ƃ��Ɓj�������Ȃ�܂Ōm�Âɗ�݁A���j�㏉�̔\���ƂƂ��Ė����c�����Ƃ����̎��j

�uᶁv�i�s�j�́A����i�M�j�{������i�n�`�j�{�M�i�n�r�j���̑g�ݍ��킹����Ȃ�

�A�u�M�̖n���s����A�s����v�Ƃ����Ӗ��ł��icf.�s�́A�s���A��ԑŐs�j�B

�Ȃ��A�u��v���u���v�i�����ˁj�ɒu����������̂́A�u�`����v��u�ꁁ���v�ɂ�������Ƃ���ł��B

�A�u�M�̖n���s����A�s����v�Ƃ����Ӗ��ł��icf.�s�́A�s���A��ԑŐs�j�B

�Ȃ��A�u��v���u���v�i�����ˁj�ɒu����������̂́A�u�`����v��u�ꁁ���v�ɂ�������Ƃ���ł��B

ᶂɁu�E�Ђւ�v�Łu���v�i�u�v�{�uᶁv���u���v�E�E�E�R���s����j�A

ᶂɁu�C�E�ɂ�ׂ�v�Łu�ԁv�i�u�C�v(�l�̍s�ׁj�{�uᶁv���u�ԁv�c����������A���s�����j�icf.�D���A���]�A��ԁA�C�ԁj�B

ᶂɁu�L�E�����ւ�v�Łu�ׁv�i�u�L�v�i���݁j�{�uᶁv���u�ׁv�E�E�E�͂Ȃނ��A���݂�s�����Đl�ɑ���j�ɂȂ�܂�

�icf.�s�i�W���R�E�j�c�����l�Ƀ��m�邱�Ɓj�B

�Ȃ��A�ׁi����j�́u?�v�i����j�ŏ������̂��ʏ�ŁA

�����l�̔n�̕@�������Ă�邱�Ƃ���u�S���͂Ȃނ��v�Ƃ����܂��B

�E�E�E�O�u���������Ȃ�܂������A���@����W�̐ȏ���|�ŏ������u�������ׂ�{ᶁv�Ƃ��������́A���݂��܂���B

�u�͂Ȃނ��v��{���́u�ׁv�ŏ����Ă��悩�����̂ł����A�u�L�v�i�����ւ�j�ł͍��݂�Ƃ������o�ϓI�ȈӖ����������Ă��܂��܂��B

�u���v�Ƃ����u���t�ɂȂ�Ȃ��v����\�����铮��v�ɂ́A�ǂ����A�Ȃ��݂܂���B

����ւ̋F����܂��Ƃ������u�͂Ȃނ��v�̐��_�I���ڂ������������A�n�슿���ŏ������Ƃɂ��܂����B

�M��n�A�n�r�Ƃ������������ł����uᶁv�ɁA����́u�S�v�Ɠ���܂��Ă������ƂŁA

���R�i����j�Ɛl�ԁi�Z�p�j�̒��a�i���̂̂����j���������A�u���v�Ƃ�������ɏ����Ă����悤�ɂ��v���܂��B

�l��́u�S�v���\������̂́A�l�炪���i����g���Ă���u���t�v�̐��X�ł��B

���t�̈�_���ɑS�g�S����X���鏑�́A�u�S�����t��ᶂ�������v�����̂ɑ��Ȃ�܂���B

�u�k�sᶁv�Ƃ����T��̒ʂ�A�l�̐S�͖����Ζ����قǁA�L���Ȏ���������炷���̂ł��B

���������܂ŁA��X�@����W�u禁v�́A�ߋ��ō��̓���Ґ��A������ꂽ�����ł�1300�l���Ă��܂��B

�Ȃɂ�����ۓI�������̂́A����҂̕��X�̕\��̖��邳�ł��B

�ЂƂ��ɁA���k�̊F���S��ᶂ����Ď����̏��ƌ����������A�܂��A�ϋɓI�ɉ^�c�Ɍg����Ă��ꂽ�������ł��B

�܂��ɁA�u�A�b�p���v�ȏ�ɂ��Ă�������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

��10��̏��@����W��2026�N3��18���`22���ɊJ�Â��܂��B

�ǂ�Ȍ��t���A�ǂ�ȏ��ŁA�͂Ȃނ��Ă����܂��傤�H

���ꂩ����A�݂Ȃ���Ə�������ޏ���������A

���X�̏���𐮂��Ă������Ǝv���܂��B

���@����t�́@���c�o�P

�₳����A�Ђ˂���A�ɍ\���B

������߁A������A�����o���āB

����������炾���₦����ŁA

�u�ǂ����v�Ɖ������Ȃ��܂܁B

�^�C�p��R�X�p��e�K�`����A

�N���̑���ɗx�炳��A

���܂̐l���ς����Ȃ��ƁA

�]�����m�ɓ����B

�Ƃɂ����A������ƁA����Ă݂�B

�Ђ��ނ��A��r�ɁA���ނ����ɁB

�ЂƂɖ����ɂȂ��đł����߂A

������Ƃ��炾�ɔM�������āA

�K���l���ς��䂭�B

���͔M�Ȃ�B

����

���t�ɐ�����^����^����ʂ��āA

�l���ɔM��^���铹��Ȃ�B

���āA���x�͂ǂ�ȁu�M�v���A

���t�ɗ^���Ă����܂��傤�B

���@����t�́@���c�o�P�@2025�D2

�u�����v�Ƃ́A���Ȃ̂ł��傤�B�P�ɁA����������K������̂Ȃ̂ł��傤���B

�����́u���v�Ƃ́A�u�ǂ�I�v�ƒN���̂����˂����߂���̂ł͂Ȃ��A�u����I�v�Ǝ����̂炵��������ߒ��Ő��܂��\���ł��B

���́A���҂̕]�������߂���̂ł͂���܂���B�܂��Ă�A��肳���֎�������̂ł�����܂���B

�����́u���v�Ƃ́A���炪���m�̑��݂ł��邱�ƂɋC�Â����Ƃł��B

��l�̏���Ղ��邱�ƂŁA���܂܂Œm��R���Ȃ������A�V���Ȏ����̂�����ɏo����Ă������̂ł��B

���́u��i�v�Ƃ́A�u����I�v�i�����m�̎����Ƃ̏o����Ƃɂ��S�g�̐U���j���A

���R�̗́i�M�n�����j����Ȃ���A���̉����������̂ł��B

�u�����v�Ƃ́A�����ď������������K������̂ł͂���܂���B

�O��N�̗��j�ɂ���ĘB�����ꂽ���t��������̕\����@��ʂ��āA

�u�����̂�����v�i�S�l�i�I�ȏ���j�ɃA�v���[�`���Ă������̂ł��B

���@����́u�����v�����̂��ޏ�B

���҂��ł��낤�Ƃ���G�S�Ƃ͋������Ƃ�A���܂����̊����i�u������Ƃ��炾�̐U���v�j�J�ɋd���Ƃ��Ă�����ł��B

�������������A���̎d���Ƃ�������{���삩�琮���A

�{���̏��ɐG��Ă������ƂŁA�u������Ƃ��炾�̐U���v�������o�������Ă��܂��B

�u�ǂ�I�v�ł͂Ȃ��u����I�v�Ŕ������ꂽ����i�́A�ς�l�̂�����Ƃ��炾�ɐS�n�悢�U���������炵�܂��B

����҂̊F���܁A�ǂ����A�������ƁA���@����́u���v�����̂��܂�Ă��������B

���@����t�́@���c�o�P�@2025�D2

���u�����ς�v�ɂ���

�@�u���̂̂����v�i���R�Ƃ̒��a�j�Ƃ����A"�a"�i���{�����j�̊�ՂƂȂ�v�z�����[�c�Ɏ����t�ł��B���邳��N�炩����\���u��v�ƁA������\���u���v�ɁA���������邽�߂Ɂu����ɂ傤�v�������A���̂悤�ȕ\�L�ɂȂ����Ƃ����܂��B

��������Ɂu�����v�Ɋ���́u�f�v�i�i���j�����Ă��A�u����ɂ傤�v�������āu�����ԁv�i�����ށj�Ƃ���܂����A���q����Ɂu���v���ȗ�����u禁v���̗p�����悤�ɂȂ�܂����B

�@��������Ɂu�����ԁv�́A�}�C�i�X�̊����\���u�����v�i����A����j�ƁA�v���X�̊����\���u禁v�i�����ς�j�ɕ������A�퍑����Ɂu禁v�Ɓu�V���v�������Ďg����悤�ɂȂ����ƌ����܂��B

�@����܂Łu禁v�̕\�L���c�����̂́A���邭�N�炩�ȋC���������ɂ���Ƃ����u�f�v�ƁA�O�����ɐi�����Ƃ���u����ɂ傤�v�̃}�b�`���O���A���܂��ɐS�ɐ��ݓ�����̂����炩������܂���i����C�v�u�����ςꂩ��禂܂Łv�Q�Ɓj�B

�u�����u�Ɓv

2025�N�̊��x�́u�����v�i�����A���̂Ƃ݁j�B

�u���v�̎����́A���̉肪�Ȃ��肭�˂����ی`�����B

���ꂩ����L�тĂ������Ƃ���O�̃N�l�N�l�i"����"�j��\���܂��B

�u���v�̎����́A�~�����I�����ւ��n�����甇�������ی`�����B

����܂ł̈��K��f����A�V���n�ւƃj�����j����"�i��"���Ƃ�\���܂��B

�����āA�u�����v�́A�������ɃP�W�������āA�V���ȃ`�������W�ւƐi�ނ��Ƃ�\���܂��B

�i�u���v���A�u�߁v�i�C�j��u�ȁv�i�R�j�Ə����ԈႦ�Ȃ��悤�ɂ������Ƃ���ł��j

���j��k���Ă݂�A���I�푈�⌹������̏I���A�剻�̉��V�ȂǁA

�����̔N�ɂ͏d�v�ȋ�肪���Ă�����̂ł��i1905�N�A1185�N�A645�N�j�B

�������⏭�q����ɂ��������{�ɂƂ��āA

2025�N�̉����̔N�́A�ǂ�ȗ��j�I�ȋ����}����̂ł��傤���B

2025�N�̏��@����͊J�u16�N�ځA���@����W�͎���10��ڂ̊J�Â��}���܂��B

�����̔N�炵���A�n�����L���Ȋ������n�c���c�ƍs���Ă��������Ȃ��[�Ƃ͎v���܂����A

�u�n�����̖L�����v�́A�ǂ��������Ă�����̂Ȃ̂ł��傤�B

�P�U�N�O�̊J�u�������猾���Ă���_�W�����ŋ��k�ł����A��͂�A�u���͏v�B

������Ƃ���ɑn����������A�n��������Ƃ���ɁA�{���̏��̚n�݂��K��܂��B

�Ȋw�I�ɁA���͇@�X�g���X���y�������A�A�����_�o�̃o�����X�𐮂��A�B�Ɖu�V�X�e�������������邻���ł����A

����ȕ��͂�҂܂ł��Ȃ��A�����u�����̌��v�ł��邱�Ƃ́A���̃J���_���m���Ă��܂��B

�u���͌��t�ɐ�����t�^���鏊��v�ł�����A

�����������̌��ł�����́A���ɂƂ��Ă͌��������Ƃ̂ł��Ȃ��v�f�ł��B

�����ŁA�u2025�N�̏��@����͏��ɂ��ӂ���ɂ��Ă����܂��I�v�Ɛ錾�������Ƃ���ł����A

2024�N���A��������̃X�e�L�ȏ��ɕ��ł��炢�܂����B4

4���ɋً}���@���ĎO�r�̐��n�肩�����̂ł����A

����Ȃ��Ƃ��X�b�J���Y�ꂳ���Ă��炦��قǂɁA�����Ȑ��k����Ɍb�܂�Ă��܂��i�Ȃ�āA�L����Ƃł��傤�j�B

�Ȃ��A�b�̓��e���N�l�N�l�Ɩ����Ă��܂����ˁc�B

�N�j�̎��Ƃ��ẮA���N���A�j�����j�����Ɣ���������Ȃ���A����̂���ȂƂ���܂Ńs�J�s�J�ɖ����A���k�̊F������}���Ă��������Ǝv���܂��B

���ЁA�����̔N�炵���A2025�N�̏��@������A���n�����L���ȏ�ɁB

�݂�ȂŃ��C���C�Ə��m�Âɗ�݁A"�E��"�i���m�̎����Ƃ̏o��j���y���݁A

�Ί�ɕ�܂����n���Ă����܂��傤�B���N���A�ǂ����A��낵�����肢���܂��B

���@����t�́@���c�o�P�@2025�D1

�ł��A�ǂ����A�����āE�E�E�B

�悵�A��낤�A�������낻���c�B

�ނ����A�͂炽�A�������傤�c�B

���ꂵ���A���̂����A���肪�Ƃ��c�B

�u�l�͈���ɁA���ӎ��̌��t�̑I�����܂߂Ė�1��6,000��̒P����g�p���Ă���v�Ƃ��A

�u���t�͍s���̑O�G��ł���A�s���͌��t�̗��t���ł���v�Ƃ������܂��B

�l���������X�I��ł���u1��6,000��v�́A���������A�ǂ�ȕ��͋C�̂��̂Ȃ̂ł��傤�B

�`�N�`�N�Ƃ₳���ꂽ���̂Ȃ̂��A�ӂ���Ƃ����₩�Ȃ��̂Ȃ̂��\�B

�I���t���S�̂�����������ǂ�A�ЂƂЂƂ̍s���̎d��������Â��Ă����܂��B

�M�n�Ō��t�������Ă݂�ƁA�u���t�ƍs���̊W�v���A������₷���R�Â����܂�

�i�Ⴆ�A�u�`�L�V���E�v�Ƌ��тȂ��珑���ƃg�Q�g�Q�������ɁA�u���肪�Ƃ��v���Ȃ��珑���Ƃӂ���Ƃ������ɂȂ�₷���j�B

���@����́A�u���v��ʂ��Đl����L���ɂ���ꏊ�ł��B

�u���v�Ƃ́A�����Ń`���C�X�������t���A���j�I�����I�Ȕw�i�܂����f�U�C���ŕ\������Ƃ������g�݂ł��B

�܂�A�u���t�̏������v�����ł͂Ȃ��A�u���t�̑I�ѕ��v�ɂ��Ă��u���v�Ɋ܂܂�܂�

�i�����炱���A�`�N�`�N���t��I�Ԑ��k����ɂ́A�ӂ��茾�t�Ƀ`�F���W���܂��[�ƃA�h�o�C�X�����܂��j�B

���āA12���́A���N�P��́u�����ď����Ċ�����J�����_�[�v���J�Â��܂��B

�u����ȐV�N�ɂ������v��\�����t�������őI�сA�M���b�Ɗ����P�����ɋÏk�B

������u���v�ɂ��Ĕ��\���邱�ƂŁA���X�̍s�������߂Ă������߂̃��[�N�ł��B

�u���v�́A3��N���̎��Ԃ������ď�������Ă����u�S�̂�������s���̎d����B���v���鏊��ł��B

�Ⴆ�A������ɔ������ꂽ�M�@�u�O�ܖ@�v�́A

�u�����v�Ɂu���ށv����������̂ł���A���ӎ��i�����o�̍s���j�̗̈�܂Ō��t��͂���قǂ̋������������킹�Ă��܂��B

�k�v��ɔ������ꂽ�M�@�u���ܖ@�v�́A�u�����v�Ɂu�h�炬�v����������̂ł���A

�S�̂���悤�ɂ܂ŃA�v���[�`����قǂ̑@�ׂ����������킹�Ă��܂��B

����������Ă��܂��܂������A�v����ɁA�u���v�ɂ���Ƃ������Ƃ́A

�ڂ��肵���u���ۓI�Ȏv���v���A���肠��Ƃ����u��̓I�ȍs���v�ɃV�t�g�`�F���W����Ƃ������ƂȂ̂ł��B

2025�N�Ɍ����āA�ǂ�Ȍ��t��I�т܂��傤���B���̌��t���A�ǂ�ȁu���v�ŕ\�����Ă����܂��傤���B

�u���v�ɂ���Ƃ������Ƃ́A�u���ۓI�Ȏv���v���u��̓I�ȍs���v�ɃV�t�g�`�F���W����Ƃ������ƂȂ̂ł��B

���@����t�́@���c�o�P�@2024�D12

�����������a�c�����i����j�ɂ��ğ��a�炮�B���₩�Ȍ��t��I�Ԃ悤�ɂ���ƁA�S���a�炢�ł�����̂��i�k�v�̐����ƁE��?����i1060�`1124�N�j�j�B

�������K�����Â��`��镶���I�����ʂ��Ď��Ȍ��r��ς�ł����B

����ȁA�����̊F����̎p���ɁA���������������Ă��܂��B

�����A�S�l�P�ʂ̏����̊F����Ɛڂ��Ă���ƁA�ǂ����A�u�����Ȃ�Ă܂��܂��^�C�v�v�̔䗦�������B

�����Ə�肭�Ȃ��Ă���A�N���Ɍ�����̂͒p���������E�E�E�ȂǂƁA���Ƃ��Z���I�ɏ��\���ɑ����S�O�����Ă��܂��܂��B

�������A�����ł��邱�Ƃ͑f�������B

�����≡���͎��ȑ��Ɋׂ点����̂ł�����A���g�̒��ɋ���J���`�K�C�����[�͏�ɉ��߂�ׂ����̂ł��傤�B

�������ł��B�������͂��Ⴆ�Ď��Ȕډ�����������̂́A���܂�ɂ��A�ܑ̂Ȃ��B

�u�����Ȃ�Ă܂��܂��v�Ƃ����̌��t�ɂ�鎩�ꎩ���ŁA�����̂炵���i�{���݂̍���j�ɏo��`�����X���Ă��܂��Ȃ�āE�E�E�B

�Ȃ��A���@����ł́A���N�̂悤�ɍō��̏�ł́u���\�̋@��v������̂ł��傤�B

�������A�u���v�͕\���̎��R�̈�ł���A���̏�Ŏ����̏��\���Ă͂��߂āu���v�Ƃ��Đ�������\

�Ƃ����̂��A���R�̂ЂƂł��i���Ȏ����̉��l�A���{�����@�Q�P���P���Q�Ɓj�B

�����A�����Ƒ�ȗ��R������܂��B

����́A�l�炪�����邱�̎Љ�������ł����邭���邽�߂ł��B

�b����Ă���悤�ɂ��v����ł��傤���A�u�����Ȃ�Ă܂��܂��v�ƌ����ɓ����āA������Ⴍ���ς���悤�Ȍ����́A

���̐l�̐l�������łȂ��A���̎Љ�ɂƂ��Ă��ܑ̂Ȃ��A�܂�A�Љ�I�ȑ����ɂȂ���܂��B

�����ɓ����邱�ƂȂ��A�E�C�������Ė{���̎����𖾂炩�ɂ���A�K���A�N���̐S���Ƃ炳��Ă����܂��B

��������ďƂ炳��ꂽ�N���̐S���A���x�́A�����̐S���Ƃ炵�Ԃ��Ă���܂��B

��������āA�u�Ƃ炵�̏z�v��������A�Љ�𖾂邭���Ă������Ƃ��ł���̂ł��B

���@����W�́u�Ƃ炵�̏�v�ł��B

���\�̎�̂ƂȂ鐶�k�̊F����ɂƂ��ẮA�u�Ƃ炵�̏z�v�i�N���̐S���Ƃ炷�������̐S���Ƃ炷�j�������D�̃`�����X�ł��B

�����āA�����Ɣډ����͂��Ⴆ�Ȃ����ƁB�u�܂��܂��v�Ɖ��������Ă������Ȃ�\�����A����ʂ��āA���������Ă����B

�����̓��Ȃ�\���́A�����A�����̑z�������̂ł��B���ЁA�v���������\���ɁA�`�������W���Ă݂܂��傤�I

�u��l�ϐl�v�i�ăe���j��u�ÓT�I�^�N�v�i�W�Áj�ȂǂƔ����ڂŌ����Ȃ�����A

��㺔V��`�����ǁA�����E�A��^���݂̂Ȃ炸�A

���̌����i�u�W���\�l���v�Ȃǁj�ɂ܂ł����̂ڂ��āA�Տ��ɂ�錤�r���d�˂Ă����܂��B

���ɁA���̐����i���Î��R�j�ɐG��A

�����j��i���o�[�����Ƃ�������"����Z�I"�ɂ��ǂ蒅�������̒B�l�E�ăt�c�i1051-1107�j�B

���̏��Z�@�͌�̔\���ƁA���ɖ��̓������⏙�́A�����ɉe����^���Ă����܂��B

�i���{�̎s�͕Ĉ����ăt�c�ɐS�����Ă������Ƃ��L���j

�ăt�c�́A�g���R�n�\�O�h�l�Ȃ��犿�����̉����i�k�v�j�Ɏd���܂����A���X�ɏo���̓���������߂܂��B

��l�̂����Ɏd���ɂ͊S������܂���A���x�����J����邱�ƂɁB

���ɂ͌o�ϓI�ɍ������܂����A���U�������ď��Z�@�̒T�������Ă����܂��B

�ăt�c���������m������38�̍��́u�`���E�k�����v�Ɓu冑f���v�i1088�j�́A

15�ΔN��̃X�[�p�[�G���[�g�A�g���|�[���[�i�������E�̊p�ρj�̔����ł��L���ȑh�����i�h�g�E1036-1101�j�ɑ��āA

�u���Z�@�ł͕����ւ�ŁI�v�Ƃ̈ӋC���݂��`����Ă������ȏ����Ԃ�ł��B

��̓I�ɂ́A��㺔V���@�i��a�����⎚�����X�Ȃǁj�Ȃǃx�[�X�ɂ��Ȃ�����A

����̉E�オ��̂����A�Ԃ���قǂ̕Νӂ̋ߐځA

����̍��ւ̒���o���Ƃ������ӏ��ɁA�ăt�c���L��"�f�U�C�����̍���"��������Ă��܂��B

�ăt�c�́A�h�g�Ɖ��댘�i1045-1105)�Ƌ��Ɂu�k�v�̎O��Ɓv�ɖ���A�ˁA�L�k���݂ȑ��ܖ@�Ƃ����V���ȕM�@�ɂ���āA

���t�ɂ͂Ȃ�Ȃ�"��"�i�l�Ԑ��j��\������܂łɏ��̌|�p�������߁A

���̗��j���ЂƂ̒��_�i���̃��l�b�T���X�j�ɂ܂œ��B�����܂����B

���@����ł́A���N1���ɕăt�c���@�����グ��\��ł��B

���k�̊F����A��낵����A�u���W�V���v�i���R�Ȑ����̂�����̋��n�j���L���b�`�R�s�[�̕ăt�c���@���A�`��������Ă����Ă��������B

���u�����v�c�܂��肯���Ȃ����������ƁB

���u�W�l�̏��͉C�����A���l�̏��͖@�����A�v�l�̏��͈ӂ����v�i�������u�e��ʏW�v�j�B

���@����t�́@���c�o�P

���ށB�n��B�J���B

�X���[�Y�ɏ��|����B����l�́A

�����A�u���E�n�E�J�v�̎O�X�e�b�v�܂��Ă��܂��B

�������A�u�K���E�����v����Ȃ��ƁB

�O�R����Â���̂����u�O���C�_�[�l�ԁv�B

�R�c�R�c�ƏK�����Ƃ��ł��A�f���ɋ���邱�Ƃ��ł���B

�^����ꂽ�A�h�o�C�X��`�����X���A������Ǝ����̂��̂ɂ��Ă����܂��B

�����������O���C�_�[�\�͂��M�d�Ȃ��̂ł����A

�w�т̎p���ɂ�����"�g�Z�x"������������قǁA��B�̓X���[�ɂȂ肪���ł��B

�I�ɂȂ肷���Ă��܂��A

�u�^�����Ȃ���Ή����ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B

������Ă��Ȃ����m�̂��Ƃł����Ă��A����̒m�b�ƍH�v�ŏ��z���Ă�����B

����ȁu��s�@�l�ԁv�̔\�͂����߂ɁA�ł������A�\���I�Ȋw�т̋@��u���E�n�E�J�v�������Ă����������̂ł��B

�u���ށv�B�����ɂ͓���c�ƐK���݂���������A�Ƃɂ����A��{��^���Ă���Ă݂�B

�u�n��v�B�����Ȃ�Ă܂��܂��c�Ɖ�������������ɁA�Ƃɂ����A�����̍�i�������őn���Ă݂�B

�u�J���v�B�����̐ق����p���������c�ƕ��|�����肹���A�Ƃɂ����A��i�\�����ȕ\�����O�̐��E�ɊJ���Ă����B

�X�|�[�c�Ƃ͈قȂ�A�����ł͓�Փx�̍����Z�ɒ��킵�Ă��A�P�K�����邱�Ƃ͂���܂���B

���@����ł́A���Ƃ��t�����o�Ƃ�������l�ɂ��ƂĂ�����M�@�ɁA���w���̐��k���`�������W�����肵�܂��B

�܂��A��������珑��i�Â���Ƀg���C���Ă݂���A���S�҂ł����Ă��ō��̏�ŏ���i�\����@��������Ă��炤�悤�ɂ��Ă��܂��B

���@����ł́A�f���Ō����ȁu�O���C�_�[�l�ԁv�����łȂ��A���R�Ŏ����I�ȁu��s�@�l�ԁv����ޏ�ł���A

�݂��Ɂu���E�n�E�J�v�����H�������Ă��܂��B

�o���������Ƃ̂Ȃ��z��O�ł����Ă��A�N����������ƂȂ����J��ł����Ă��A

�����̂炵���𑶕��Ɋ������A�V���Ȑ��E�������x�I�ɍL���Ă����Ă��鐶�k�͏��Ȃ��͂���܂���B

�u�����h���ō�i�������܂��v�u������ō�i������܂����v�c�����̂悤�ɋ����i��сj�̂������������Ă��܂��B

����́A�ǂ�ȑz��O�̂�������������̂ł��傤�B�y���݂Ŏd��������܂���B

���@����t�́@���c�o�P

��������t�i���ɏ�t�����j�c�����ɂ́A��Ɏt�͂��Ȃ��i�S�J�q�j�B�����ꂽ�l���́A�����镨������{�ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł���B

10�N�Ɉ�x�̏����ɂȂ�ƁA�]�b�Ƃ���悤�ȉĂ̓V�C�\��c�B

�����ł��ҏ������炰�����A�����₩�Ȍ��t���f�ڂ��Ă݂܂��B

�u�����v�i�ꂢ�낤�j�B���t�̋������̂��̂ɁA���������͂��܂��B

�`�E����V�c�u�����傤���v�ɓo�ꂵ�A�u�������Ƃ�P�����܁v�A�u�ʂȂǂ��A�Ⴆ���ǂ����Ŗ邳�܁v�Ƃ����Ӗ��ł��B

�`�E����V�c�u�����傤���v�ɓo�ꂵ�A�u�������Ƃ�P�����܁v�A�u�ʂȂǂ��A�Ⴆ���ǂ����Ŗ邳�܁v�Ƃ����Ӗ��ł��B

����V�c�Ƃ����A���V�c�̒��ł���z�����\���ƂŁA��C��k�퐨�Ƌ��ɕ��������́u�O�M�v�Ə̂����قǁB

���̏����Ԃ�́A�͋����S��̂���u���l�̏��v�i��㺔V�≢�z�m���j���x�[�X�ɂ��Ȃ�����A

�D���ł܂�₩�ȁu�a�l�̏��v�̃A�����W�������Ɋ܂܂�܂��i��C�u���M���v�A����V�c�u��������v�A�`�k�퐨�u�ɓs���e���蕶�v�Q�Ɓj�B

�D���ł܂�₩�ȁu�a�l�̏��v�̃A�����W�������Ɋ܂܂�܂��i��C�u���M���v�A����V�c�u��������v�A�`�k�퐨�u�ɓs���e���蕶�v�Q�Ɓj�B

����V�c��O�M�ɂ���Ďn�߂�ꂽ�a�l�̃A�����W�́A

��������́u�O�ցi�Ձj�v�i���쓹���A���������A�����s���j�ɂ���āA�a�l�̏��̊����ւƓ�����Ă����܂��B

��������́u�O�ցi�Ձj�v�i���쓹���A���������A�����s���j�ɂ���āA�a�l�̏��̊����ւƓ�����Ă����܂��B

�����āA�a�l�����⏗��i���ȁj�ŕ\�������l�G�̕��w�i�Í��a�̏W�Ȃǁj����̕��w�i��������Ȃǁj�ɂ���āA

���������̗��������}���A�����I�ɂ���������Ɨ����Ă����܂��B

���������̗��������}���A�����I�ɂ���������Ɨ����Ă����܂��B

���@��A���l�̏��́u���M�v�Łu������v�^�b�`���x�[�X�ł����A

�a�l�̏��́u���M�v�Łu����ށv�^�b�`���x�[�X�ł��i���쓹���u�����y��v�A���������u�������v�A�����s���u���������v�Q�Ɓj�B

���Ȃ݂ɁA���́u�����v�������ۂɂ́A���l�M�@�i�M�т�S����ɂ��Ēe�͂����ߍ��݂��𗧂Ă钼�M�j���x�[�X�ɂ��܂������A

�a�l�M�@�i�M�̐悩�畠�����ʂɓ��ĕM�т��Ȃ��炩�ɊJ�����鑤�M�j�������Ă݂܂����B

�a�l�̏��́u���M�v�Łu����ށv�^�b�`���x�[�X�ł��i���쓹���u�����y��v�A���������u�������v�A�����s���u���������v�Q�Ɓj�B

���Ȃ݂ɁA���́u�����v�������ۂɂ́A���l�M�@�i�M�т�S����ɂ��Ēe�͂����ߍ��݂��𗧂Ă钼�M�j���x�[�X�ɂ��܂������A

�a�l�M�@�i�M�̐悩�畠�����ʂɓ��ĕM�т��Ȃ��炩�ɊJ�����鑤�M�j�������Ă݂܂����B

�b��߂��ƁA�u�����v���o�ꂷ��u�����傤���v�́A�����̎��l�����傤�́u�r���܌������v�����ʂ������̂ŁA

�����ɂ́A�܂�Łg���Ƃ̕�Δ��h�̂悤�ɁA���������t���U��߂��Ă��܂��i�u�P���v�A�u���_�v�A�u�����v�A�u��l�v�Ȃǁj�B

�����ɂ́A�܂�Łg���Ƃ̕�Δ��h�̂悤�ɁA���������t���U��߂��Ă��܂��i�u�P���v�A�u���_�v�A�u�����v�A�u��l�v�Ȃǁj�B

�Ă̏������ɁA�������ꏊ�ŌÂ���`��鎊��̌��t���u���v�ɂ��Ă����Ȃ�āA�Ȃ���ґ�Ȃ��ƂȂ̂ł��傤�B

�F����ƈꏏ�ɂ����Ղ芬�\���Ȃ���A�܂��A���������̏�����ł��������Ǝv���܂��B

�F����ƈꏏ�ɂ����Ղ芬�\���Ȃ���A�܂��A���������̏�����ł��������Ǝv���܂��B

���u�����g�i�Ӂj�����v�i����V�c�u�����傤���v�j�B�����Ƃ��Ĕ������i�Ƃ�j�ɊӁi�����j�݂�B�����ʂ�悤�Ȍ����͔������i�Ƃ�j���Ƃ炵�Ă���B

���u���������v�Ƃ́A�D�ꂽ�ғ��m�������������āA�Ƃ��ɐl�i�����߂������ƁB

�������f�̉��w���́H�t�F�m�[���t�^���C���t�ɃA���J�����̐��n�t����ꂽ���F�ɂȂ�H

�E�E�E��2�̎q�ɐq�˂�����A�S�������ĖY��Ă��܂��B

30���N�O�ɁA�����܂������͂��Ȃ̂ł����E�E�E�B

���������Ăǂ����Y������c�ƁA�₳���ꂽ�����Ȃ�܂����Ai

Phone���������X�e�B�[�u�E�W���u�X�̘b���v��������܂��B

Phone���������X�e�B�[�u�E�W���u�X�̘b���v��������܂��B

�Ⴉ�肵���̃W���u�X�B��w�ފw�����߁A�K�{�̍u�`���Ƃ�K�v���Ȃ��Ȃ����̂ŁA

�ʔ������ȁu�J���O���t�B�[�v�i����������������邽�߂̎�@�j�̍u�`���邱�ƂɁB

�Ȋw�ł͑�������Ȃ��`���I�Ō|�p�I�ȕ����̐��E�ɖ����ɂȂ���A

�����́A�����̖��ɗ��Ȃ�Ďv�������Ȃ����������B

�ʔ������ȁu�J���O���t�B�[�v�i����������������邽�߂̎�@�j�̍u�`���邱�ƂɁB

�Ȋw�ł͑�������Ȃ��`���I�Ō|�p�I�ȕ����̐��E�ɖ����ɂȂ���A

�����́A�����̖��ɗ��Ȃ�Ďv�������Ȃ����������B

�Ƃ��낪�A�P�O���N��A�}�b�L���g�b�V���iMac�j�̐v�����Ă��鎞�ɃJ���O���t�B�[�̋L������݂�����A

���̒m����Mac�ɒ������ނ��ƂŁA�������t�H���g�����ŏ��̃R���s���[�^��a�������܂����B

���̕��͂��������Ɏg���v�������������̃t�H���g��Mac��O��ɂ��Ă��邻���ł�����A

�����ɁA���̂悤�ȃf�U�C���̕����������̂́A�W���u�X���J���O���t�B�[�ɋ������������������Ȃ̂ł��傤���B

���̒m����Mac�ɒ������ނ��ƂŁA�������t�H���g�����ŏ��̃R���s���[�^��a�������܂����B

���̕��͂��������Ɏg���v�������������̃t�H���g��Mac��O��ɂ��Ă��邻���ł�����A

�����ɁA���̂悤�ȃf�U�C���̕����������̂́A�W���u�X���J���O���t�B�[�ɋ������������������Ȃ̂ł��傤���B

�W���u�X�͌����܂��B

�u���������炩���ߌ������āA�_�Ɠ_���Ȃ����킹�邱�ƂȂǂł��Ȃ��v�A�u�ł���̂́A�ォ��Ȃ����킹�邱�Ƃ����v�A

�u���܂���Ă��邱�Ƃ��A������l���̂ǂ����łȂ����Ď������Ԃ��낤�ƐM���邵���Ȃ��v�ƁB

�v����ɁA���̕������ɗ����ǂ����Ȃ�āA������p�͂Ȃ��B

�ł��邱�Ƃ́A���̕����A�����l���̔�₵�ɂȂ�ƐM���邱�Ƃ������\�ƁB

�u���������炩���ߌ������āA�_�Ɠ_���Ȃ����킹�邱�ƂȂǂł��Ȃ��v�A�u�ł���̂́A�ォ��Ȃ����킹�邱�Ƃ����v�A

�u���܂���Ă��邱�Ƃ��A������l���̂ǂ����łȂ����Ď������Ԃ��낤�ƐM���邵���Ȃ��v�ƁB

�v����ɁA���̕������ɗ����ǂ����Ȃ�āA������p�͂Ȃ��B

�ł��邱�Ƃ́A���̕����A�����l���̔�₵�ɂȂ�ƐM���邱�Ƃ������\�ƁB

H?S�Ƃ������w�����A�t�F�m�[���t�^���C���t���A���J���ɔ�������ΐԐF�ɂȂ邱�Ƃ��Y��Ă��܂������A

�������ŁA�`���I�ȃJ���O���t�B�[���ŐV�e�N�m���W�[�a���̃L�b�J�P�ɂȂ������Ƃ�m��܂����B

�������ŁA�`���I�ȃJ���O���t�B�[���ŐV�e�N�m���W�[�a���̃L�b�J�P�ɂȂ������Ƃ�m��܂����B

�u�w�Ҕ@�o�R�v�i�w�͎R�ɓo�邪���Ƃ��j�\�B�×����A���m�ł͕��͓o�R�ɗႦ���܂��B

�R��o�邱�Ƃ��A�������w�Ԃ��Ƃ��A�ǂ�������̂��߂��̓n�b�L�����Ȃ����̂����A�����Ċy�ȓ��̂�ł͂Ȃ��B

����ǁA�ЂƂЂƂ����ɕ��݂�i�߂Ă����A���鎞�A�ς����ƌi�F���J���āA���E���V���ɂȂ�\�ƁB

�R��o�邱�Ƃ��A�������w�Ԃ��Ƃ��A�ǂ�������̂��߂��̓n�b�L�����Ȃ����̂����A�����Ċy�ȓ��̂�ł͂Ȃ��B

����ǁA�ЂƂЂƂ����ɕ��݂�i�߂Ă����A���鎞�A�ς����ƌi�F���J���āA���E���V���ɂȂ�\�ƁB

�����Ă������Ă��A�����������ɕ��s�������v���m�炳��閈���ł����A

�����炱���A��ɐV���Ȍi�F�i�S�̒ꂩ������Ȃ��Ɓj�ɏo���\����������̂Ȃ̂ł��B

�����炱���A��ɐV���Ȍi�F�i�S�̒ꂩ������Ȃ��Ɓj�ɏo���\����������̂Ȃ̂ł��B

���o�A�̌��A�S�̌i�F�E�E�E�R�g�o�ɂ͂��邱�Ƃ��ł��Ȃ�"�i�j�J"�B

�ǂ��ɂ����āA�R�g�o�ŕ\�����Ƃ͂ł��Ȃ����낤���B

��������{�̐��A����A��������̓_�ɂł���A��N�ɂ��킽���ėl�X�ȋZ�@���D�荞�܂�Ă����̂́A

�����"�i�j�J"��\���������Ƃ����A�l�ԂƂ��Ă̍��{�I�~���������Ă����B

��㐏��̒���Z�I�̎�����̕�?���u�X�����D�v�Ǝ茵�����ᔻ���悤���A

����ɃR�u��������A�E�����̐���������肷���^���́u�\�������v�ɐS���䂫�����Ă��܂��̂́A

���̃R�g�o�̏������i�M�@�j���A�l���"�i�j�J"�ɐG�����̂�����ł͂Ȃ����B

�Ȃ��A���̍��̍ō��@�K���A�l�̕\�����������낤�Ƃ���̂��B

����́A�l�Ԃ��l�Ԃ炵�������邽�߂ɂ͕s���ȗv�f������B

�S�̑���]�݂��Ɠ����悤�ɁA

�l�炪�l��Ƃ��Đ����Ă������߂ɕK�v�s���ȉ��l��������̂�����i���Ȏ����̉��l�A���@21���P���Q�Ɓj�B

��^���̎���Ƃ͈قȂ�A�l��́A�\���̎��R���@�I�ɑ��d�����Ƃ����b�܂ꂽ������Ă���B

�������A������X�̕\�����ۏႳ��悤�ƁA���Ȃ�u�i�j�J�v�̂قƂ�ǂ́A�����A�����ɂ��C�Â���邱�ƂȂ������Ă������̂Ȃ낤�B

�������Ƃ��Ă��A�����̒����獻���T���悤�Ȃ��̂��Ƃ��Ă��A��͂�A�Ȃ�Ƃ����āA���́u�i�j�J�v��\�����Ƃ͂ł��Ȃ����낤���B

���Ȃ鐢�E���ʂ�i�F���A�R�g�o�Ƃ��ĒN���ɓ`���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤���B

�Ȃ��A��㺔V���u��ܖ@�v�Ƃ����M�@�ݏo�����̂��B

�Ȃ��A���z�m�u�O�ܖ@�v�A���댘�u���ܖ@�v�A���_�u���������ܖ@�v�ƁA�M�@���o�[�W�����A�b�v����Ă����̂��B

���̓R�g�o�̏����Ԃ�ɂ���āA�R�g�o�ɂȂ�Ȃ�"�i�j�J"��\�����߂̕����I���u�B

�������M���Ƃ�A��l�̒q�d����Ȃ���A�݂�ȂŁA����ʂ������̎��݂�����Ă݂悤�B

���َ��S�ʁi��������������j�c���t�ɂ�炸�ɁA�����̓�������邱��(�u�`�K�^�v)�B�@�@�@

�l�����āA�������邩������Ȃ����̂ł��ˁB

�A�Q�O�̓ˑR�̕��ɂɈݖ���߂Α��v�\�ƍ��������Ă�����ɂ����������A

�܂��ɂ̂����������ɂȂ��ċ~�}�����a�@�ցB

�A�Q�O�̓ˑR�̕��ɂɈݖ���߂Α��v�\�ƍ��������Ă�����ɂ����������A

�܂��ɂ̂����������ɂȂ��ċ~�}�����a�@�ցB

��������Ȃ�A�u72���Ԉȓ��ɃI�y�����Ȃ��Ɗ댯�v�Ƃ���҂���B

�u�}���_�̂����v�Ƃ����a�C�炵���A�ً}��p��������Ȃ��ƁB�S�̏����Ȃ�Ă���ɂ��Ȃ��A�����Ȍ������Q���������i�߂��Ă����܂��B

��p���O�Ɂu���ɌW��郊�X�N������܂����ǂn�j�ł��v�̎��ɃT�C�������Ƃ��́A��͂�A���낵���Ők�������̂ł��B

�u�}���_�̂����v�Ƃ����a�C�炵���A�ً}��p��������Ȃ��ƁB�S�̏����Ȃ�Ă���ɂ��Ȃ��A�����Ȍ������Q���������i�߂��Ă����܂��B

��p���O�Ɂu���ɌW��郊�X�N������܂����ǂn�j�ł��v�̎��ɃT�C�������Ƃ��́A��͂�A���낵���Ők�������̂ł��B

��p���ɓ���Ȃ�K�X���z���ƁA��u�ł�������B�ڊo�߂���A��������Ǝ�p���I����Ă��܂��i�S�g�������ăX�S�C�c�j�B

�u����ȑ傫�Ȓ_���Ƃ�܂����v�ƕ����������ɊŌ�t����B�傫�Ȕ~�����T�C�Y�قǂ̐��A�����̒��ɂ������Ȃ�āB

�u����ȑ傫�Ȓ_���Ƃ�܂����v�ƕ����������ɊŌ�t����B�傫�Ȕ~�����T�C�Y�قǂ̐��A�����̒��ɂ������Ȃ�āB

���o����p�A�����Ɏl�����قǂ̌��B

�P�����邾���Œɂ�������A�ǂɌq����ē����ɂ���������A���C�ɓ��ꂸ�C��������������[�ŁA�p��͌��\�ȉߍ����ł����B

�����A�p��̌o�߂͗ǍD�ŁA10���قǓ��@����P�[�X������炵���̂ł����A�O���l���ł���Ȃ�މ@�B

���炭�A�H�������͑����܂����A���������܂ŁA�������̗͂���T�Ԃقǂʼn��܂����B

�P�����邾���Œɂ�������A�ǂɌq����ē����ɂ���������A���C�ɓ��ꂸ�C��������������[�ŁA�p��͌��\�ȉߍ����ł����B

�����A�p��̌o�߂͗ǍD�ŁA10���قǓ��@����P�[�X������炵���̂ł����A�O���l���ł���Ȃ�މ@�B

���炭�A�H�������͑����܂����A���������܂ŁA�������̗͂���T�Ԃقǂʼn��܂����B

�}�Ɍm�ÂɌ����J���Ă��܂��A���k�̊F����ɖ��f�������Đ��ɐ\����܂���c�ƁA�������݂����܂������A

���k�̊F��������������x�������������A�傢�ɋ~���Ă��炦�܂����B

�A�V�X�^���g�̊F����ɂ���m�Â���D�]�ŁA���������܂ŗ×{�ɐ�O���邱�Ƃ��ł��܂����B�Ȃ�ƁA�L����Ƃł��傤�B

���k�̊F��������������x�������������A�傢�ɋ~���Ă��炦�܂����B

�A�V�X�^���g�̊F����ɂ���m�Â���D�]�ŁA���������܂ŗ×{�ɐ�O���邱�Ƃ��ł��܂����B�Ȃ�ƁA�L����Ƃł��傤�B

�����A����ɂ��Ă��A�U�X�Ȗڂɂ��������̂ł��B

�����A���̐l�����̎�p���@���A�����������ߒ����u�C�s�v�ɂ��Ȃ����̂�������܂���B

�މ@����ɕM���Ƃ��Ă݂���A�Ȃ��A�V���ȏ������ł��B

�ЂƂ܂��A���炭�́A�S�g�𗎂��������ĉ߂������Ƃ�D�悵�A

�܂��A���k�݂̂Ȃ���Ƌ��ɁA�������@����ŁA�{���̏����y���ޏ�������Ă��������Ǝv���܂��B

�����A���̐l�����̎�p���@���A�����������ߒ����u�C�s�v�ɂ��Ȃ����̂�������܂���B

�މ@����ɕM���Ƃ��Ă݂���A�Ȃ��A�V���ȏ������ł��B

�ЂƂ܂��A���炭�́A�S�g�𗎂��������ĉ߂������Ƃ�D�悵�A

�܂��A���k�݂̂Ȃ���Ƌ��ɁA�������@����ŁA�{���̏����y���ޏ�������Ă��������Ǝv���܂��B

�����ˊՎ��߁i�����ꂢ����ɂ�ɂɂ���j�c�S�����������Ă��邱�Ƃ́A�f���炵���Ƃ����Ӗ��B�@�@�@�@�@�@�@�@���c�o�P

�l���͒Z���\�B

���Ƀ^�R���ł���قǕ�������錾�t�ł��B

�����A�قƂ�ǂ̐l�͎��ʊԍۂɂȂ��ď��߂Đl���̒Z���ɋC�t���ƁA

�Ñネ�[�}�̓N�w�ҁE�Z�l�J�͌����܂��i�Z�l�J�u�l���̒Z���ɂ��āv�j�B

�Ñネ�[�}�̓N�w�ҁE�Z�l�J�͌����܂��i�Z�l�J�u�l���̒Z���ɂ��āv�j�B

�ŋ߂̓��{�l�̕��ώ�����84�B

�����悤�ɂ��v���܂����A�l����3�����Ƃ��Ďc�莞�Ԃ��o�b�e���[�c�ʂɒu�������Ă݂�ƁA

20��76%�A30��64%�A40��52%�A50��40%�A60��27%�A70��15%�ɂȂ�܂��B

�����悤�ɂ��v���܂����A�l����3�����Ƃ��Ďc�莞�Ԃ��o�b�e���[�c�ʂɒu�������Ă݂�ƁA

20��76%�A30��64%�A40��52%�A50��40%�A60��27%�A70��15%�ɂȂ�܂��B

�Ȃ�Ƃ������Ƃ��A�l�̐l���̃o�b�e���[�c�ʂ͔�������Ă��܂��B

����ǂ��납�A�˔@�V���b�g�_�E������\�����B

�l���������əR���̂��A���߂Ďv���m�炳��Ă��܂��B

����ǂ��납�A�˔@�V���b�g�_�E������\�����B

�l���������əR���̂��A���߂Ďv���m�炳��Ă��܂��B

�Z�l�J�͂����������܂��B

�u�ǂꂾ���̐��𒍂�����Ă��A������Ƃ߂Ē~����e�킪���ɒu����Ă��Ȃ���A���ɂ��Ȃ�Ȃ��v�ƁB

�ǂꂾ���̎��Ԃ����낤�Ƃ��A�l�Ƃ��Ă̊킪�Ȃ���A���������������ł���ƁB

�u�ǂꂾ���̐��𒍂�����Ă��A������Ƃ߂Ē~����e�킪���ɒu����Ă��Ȃ���A���ɂ��Ȃ�Ȃ��v�ƁB

�ǂꂾ���̎��Ԃ����낤�Ƃ��A�l�Ƃ��Ă̊킪�Ȃ���A���������������ł���ƁB

�ł���Ȃ�A�Q�����̋����Ől�����I���Ă��܂������͂Ȃ����̂ł��B

�ǂ������邩�B���܂������ǂ̂悤�ɉ߂������B

�܂��A�������Ə���������A�����̊�𐮂��Ă����Ƃ��܂��B

�ǂ������邩�B���܂������ǂ̂悤�ɉ߂������B

�܂��A�������Ə���������A�����̊�𐮂��Ă����Ƃ��܂��B

���u���Z�ӑ��v�c���Z�i��݂������j�Ӂi���j���i�����j���B�l���͒Z���̂ɁA�l���邱�Ƃ͑����i��v�E����o�u�ߗыʘI�v�j�B

3000�N�ɂ킽�鏑�̗��j�̒��ŁA�C�`�o���̒���Z�I�̎�����͒N�ł��傤�B

�`�����ǁu�哃�������v�A�����s���u���������v�A�ăt�c�u冑f���v�c���ꂼ���"����"�͂���ł��傤���A

�K���Ƃ����Ă��قǏ�ʂɃ����N�C������l���Ƃ����A�����A�ȑ��̉����i1592�]1652�j�ł��傤�B

�����́A�����y���ȏ����̕�������A���V���E�ȓ������̑��ӂ̏������z����Ƃ���ɁA

�ɂ߂ď�M�I�ȍ�i���d�グ�Ă����܂��B

���Ɍ������Đ����悭�M�𗎂Ƃ��A�傫�ȃX�C���O�ŋ����M��i�߂���A���������邱�Ƃ͂���܂���B

�s�����E�ɗh��߂����A�s���Ă͂�������Ƃ��Ă��܂��B

�傫�����ނقǖn���^�b�v���Ƃ��A���ꂪ�͂��܂ŏ��������邱�Ƃŋ����ӎu��\���܂��B

�ނ��Ǝ��̕\���̈�ɒB�����̂́A�u����Տ��E����n��v�Ƃ������[�e�B���U�����A

�ÓT�i���ɉ�㺔V���@�j��O��I�ɒNjy�������炾�ƌ����Ă��܂��B

���Ƃ����āA�ÓT�ɗꑮ���邱�Ƃ͂Ȃ��A�ÓT�͉�蒼�����̂Ƃ��āA���{�Ƃ͎��Ă������Ȃ��Տ���i��\���Ă��܂��B

�����̊w���̃X�^�C���́A�܂��ɁA�_��ɂ����u�D�Õq���v�B

�V�˂ł͂Ȃ��w�͉ƁA�`���ÓT�ւ̒T���S���₷���ƂȂ��A�ϋɓI�Ȋw�т𑱂����̂ł��傤�B

�Ȃ��A�����́A���������琴�����ɈƑւ������u��b�v�Ƃ��Đ����I�ɂ͕̂܂ꂽ������܂����A

�������Ɏd�����̂͐��U�̏I���̂U�N�Ԃ݂̂ł��B

��b�𗝗R�ɂ��̏���ے肵������߂����肷��̂́A���܂�Ɋ����I�ł��傤�B

�����`���ɂ��A�����̓q�Q�������킦�������ȑ�j�B���̐��͑����傫���A�l���O�ꂽ��ѐH�炢�ŁB

��ɂ��ǂ��H�ׂĕ����[���ɖ������Ă���A�O���[�g���قǂ̎��Ɉ�C�萬�ɂP�O�O�����������Ƃ��B

�l���܂��A���ǂ��H�ׂĂ��牤���̕M�@���������Ă݂悤�Ǝv���܂��B

���c�o�P

���u����m�V�ҁB�D�ÁA�q�ȋ��V�Җ�v

�c��͐���Ȃ���ɂ��ĔV�i����j��m��҂ɔ�i����j���B�Ái���ɂ��ցj���D�݁A�q�i�т�j�ɂ��ĈȂĔV�����߂���҂Ȃ�B

�E�q�́A�����āA���܂�Ȃ��畨����m���Ă���҂ł͂Ȃ��B�̂̐��l�̊w���A����܂��ϋɓI�ɒT�����ē������̂ł���i�u�_��v���j�B

�����~�߂Đ��������ƁA���͒������ăK�^���܂��B

�ċz���r����A���͖\��ă{�R���܂��B

�Ȃ�قǁA���́u�ċz�̌|�p�v�ƌ�����킯�ł��B

�ċz���[���l�̐��́A�������ɁA�n�F���[���B

�ċz���r����A���͖\��ă{�R���܂��B

�Ȃ�قǁA���́u�ċz�̌|�p�v�ƌ�����킯�ł��B

�ċz���[���l�̐��́A�������ɁA�n�F���[���B

���ׂĂ̕����́A�����琬�藧���܂��B�������\��������́A�ċz���琬�藧���܂��B

�ċz�𐮂��邱�Ƃ́A���ׂĂ̕���������߂�\�����߂��A�ƂĂ����ʓI�ȏ����̌m�ÂȂ̂ł��B

�ċz�𐮂��邱�Ƃ́A���ׂĂ̕���������߂�\�����߂��A�ƂĂ����ʓI�ȏ����̌m�ÂȂ̂ł��B

�����Ƃ��A�L�w�A���荘�A�X�}�z��E�E�E

�Ƃ���������l���L�̐g�̏Ő[�ċz���悤�Ƃ��Ă��A�Ȃ��Ȃ��S�g�ɋ�C���s���n��܂���B

�����ŁA���@����ł́u�ċz�̌m�Áv�i�ґz�^�C���j�̑O�ɁA

�q���g���ȂǂŌċz���[�܂�S�n�悳��������@���݂����肵�܂��B

�Ƃ���������l���L�̐g�̏Ő[�ċz���悤�Ƃ��Ă��A�Ȃ��Ȃ��S�g�ɋ�C���s���n��܂���B

�����ŁA���@����ł́u�ċz�̌m�Áv�i�ґz�^�C���j�̑O�ɁA

�q���g���ȂǂŌċz���[�܂�S�n�悳��������@���݂����肵�܂��B

��邱�Ƃ͂������ăV���v���B�����R�������ē�������A�����o�����X�{�[�h�ɏ�����肷�邾���ł��B

���������ꂾ���ł��A�S�g�ɋ�C���ʂ��Ă����悤�ɂȂ�܂��B��͂�A���̐g�̂͐[���ċz���ł���͂�����Ă���̂ł��傤�B

���������ꂾ���ł��A�S�g�ɋ�C���ʂ��Ă����悤�ɂȂ�܂��B��͂�A���̐g�̂͐[���ċz���ł���͂�����Ă���̂ł��傤�B

���܁A�����̌ċz���͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��B�M���Ƃ�O�ɁA������ƃZ���t�`�F�b�N�����Ă݂܂��B

�����ɁA��������Ɋɂ��q�������������ƁA�����Ă��Ȃ����ŁA��C�̓�������ǂ̂悤�ɈقȂ邩�B������鎞�Ԃ��Ƃ��Ă݂܂��B

�����ɁA��������Ɋɂ��q�������������ƁA�����Ă��Ȃ����ŁA��C�̓�������ǂ̂悤�ɈقȂ邩�B������鎞�Ԃ��Ƃ��Ă݂܂��B

���͌ċz�̌|�p�B�����炱���A�ċz�̌m�Â���n�߂�B

�܂��́A�g�̂ɋ�C���ʂ��悤�����ς��Ă݂�B����ȏ����̎��g�ݕ��́A�������ł��傤���B

�܂��́A�g�̂ɋ�C���ʂ��悤�����ς��Ă݂�B����ȏ����̎��g�ݕ��́A�������ł��傤���B

���u���T���ŗ��v�i���ہj�c���T�i����j�ŗ��𐧂��B�S�Â��ɍ��T��g�݁A�ϔY����蕥�����ƁB

���c�o�P

2023�N�̌m�Â��A�����ɏI���邱�Ƃ��ł������ł��B

�ЂƂ��ɁA���k�̊F���ϋɓI�ɏ����y����ł��ꂽ�������ł��B�S��芴�ӂ�\���グ�܂��B

�ЂƂ��ɁA���k�̊F���ϋɓI�ɏ����y����ł��ꂽ�������ł��B�S��芴�ӂ�\���グ�܂��B

2024�N�͒C�N�ł��ˁB�C�N���܂�̔\���ƂƂ����A�����V�i320�N�`�j�A�`�����ǁi566�N�`�j�A���������i944�N�`�j�A

�j�i1460�N�`�j�A�����i1592�N�`�j�A�����ׁi1844�N�`�j�ȂǁA���肾������ł��B

�j�i1460�N�`�j�A�����i1592�N�`�j�A�����ׁi1844�N�`�j�ȂǁA���肾������ł��B

���E��㺔V�Ƌ��Ɂu�v�Ə̂���鉤���V�͓��폑�́i�s���́j�̂ЂȌ^���A

�`�����ǂ͑��̏����̎O��Ɓi���z�m�A��j�Ƌ��ɁA���s�����́i�����́j�̂ЂȌ^������܂����B

���������́A���̕����̎O�ցi���쓹���A�����s���j�Ƌ��ɁA�a�l�≼���Ƃ������{�Ǝ��̃X�^�C���ݏo���܂����B

�j�͊G��I�M�g���ŁA�����͒��A�ȑ��Ŗ����鏑�̋N�_�ƂȂ�A�Ō�̕��l�ƕ]���������ׂ͓����̏��������̋��n�������܂����B

�`�����ǂ͑��̏����̎O��Ɓi���z�m�A��j�Ƌ��ɁA���s�����́i�����́j�̂ЂȌ^������܂����B

���������́A���̕����̎O�ցi���쓹���A�����s���j�Ƌ��ɁA�a�l�≼���Ƃ������{�Ǝ��̃X�^�C���ݏo���܂����B

�j�͊G��I�M�g���ŁA�����͒��A�ȑ��Ŗ����鏑�̋N�_�ƂȂ�A�Ō�̕��l�ƕ]���������ׂ͓����̏��������̋��n�������܂����B

�u�N�H����Ȑl�͒m���v�Ƃ������ł��A�����S���B

���ꂩ����A�����̊�b���@�u���Ŏ��グ�Ă��Ă����܂�����B

�u����A���ᎏ�̎�{�����ŏ\���v�Ƃ������́A�����ӂ��B

��{�Ǝ��������̓�ʊW�ł͏�B����܂��B

�ÓT�w�K��������邱�ƂŁA���{�]�ÓT�]������̎O�ʊW���\�z���A�X���[�Y�ȏ�B���������܂��傤�B

���ꂩ����A�����̊�b���@�u���Ŏ��グ�Ă��Ă����܂�����B

�u����A���ᎏ�̎�{�����ŏ\���v�Ƃ������́A�����ӂ��B

��{�Ǝ��������̓�ʊW�ł͏�B����܂��B

�ÓT�w�K��������邱�ƂŁA���{�]�ÓT�]������̎O�ʊW���\�z���A�X���[�Y�ȏ�B���������܂��傤�B

2024�N�̊��x�́u�b�C�v�i���̂����j�B

�w�݂Ȃ���̟����L�т₩�ɂȂ�A�����̌b�݂ƒʂ������܂��悤�ɁI�x�Ɗ���āA�w���L�b���ʁx�i���̂����j�Ə����܂����B

�u�b�v�͑��������悭�L�т邱�Ƃ��A�u�C�v�͑����������Ƃ�\���܂��B

�u�b�v�͏\���̃g�b�v�o�b�^�[�ŁA�����̎n�܂����Ƃ����Ӗ�������܂��B�����āA�u�b�C�v�̔N�́A�u���v�̔@���͂��݂Ȃ���N�ɂȂ邻���ł��B

�w�݂Ȃ���̟����L�т₩�ɂȂ�A�����̌b�݂ƒʂ������܂��悤�ɁI�x�Ɗ���āA�w���L�b���ʁx�i���̂����j�Ə����܂����B

�u�b�v�͑��������悭�L�т邱�Ƃ��A�u�C�v�͑����������Ƃ�\���܂��B

�u�b�v�͏\���̃g�b�v�o�b�^�[�ŁA�����̎n�܂����Ƃ����Ӗ�������܂��B�����āA�u�b�C�v�̔N�́A�u���v�̔@���͂��݂Ȃ���N�ɂȂ邻���ł��B

���ꂩ����A�����y���݁A���̂悤�ɐL�т₩�ȓ�����߂����Ă����܂��傤�B

2024�N���A�ǂ����A��낵�����肢�\���グ�܂��B

2024�N���A�ǂ����A��낵�����肢�\���グ�܂��B

���c�o�P

�u�k�sᶁv�i�����ӂ���A�k���ǂ�ᶁi�s�j�����j�B

�c�����k�����Ƃ��w�ё����邱�ƂɗႦ�A�u�w�т͐s���邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł��B

���̒ʂ�A������w��ł��A�I��肪�����邱�Ƃ͂���܂���B

����ǂ��납�A�܂��܂��A�ʂĂ��Ȃ����̂Ɏv���Ă��āA��R�Ƃ��������Ȃ�܂��B

�u�����Ώ����قǁi�ڂ���ɔ삦�Ă��܂��āj����ɂȂ����悤�Ɍ�����v�Ƃ����o���A

�����̕��ł���ΒN�����������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

������Ƃ����āA�w�т��~�߂Ă��܂��A�k����Ȃ��Ȃ����c���̓y�̂悤�ɁA�S���₹�ׂ��Ă����܂��B

�₳����_�ɕ����A���X�̐������ǂ��肵�Ă����܂��B

������������A�w�т���߂邱�Ƃ������A�l�����܂�Ȃ�����ő�̃R�c�Ȃ̂�������܂���B

�����Ƃ��A�w�Ԃ��Ƃ��������Ƃ����āA�u�w�Ȃ���v�Ƌ`��������A

�엿����肷�����c���̂悤�ɁA�w�т͐����Ă����Ă��܂��̂ł��傤�B

�w�т��ő剻����̂́A�m�I�D��S���N���Ă���Ƃ��B

���̂�����u�w�т����v�ƐS���������ꂽ�Ƃ��B

�u�w�Ԃׂ��v�Ƃ��u�w�Ȃ���v�Ƃ����������͈�U�e�ɒu���A

�Ƃɂ����A�u���������Ƃ��Ƃ���v���Ƃ���ł�

�����ɁA�J�����V�������Ȑl�ɁA�u�ǂ������I�X�ł��傤�ˁ[�v�Ǝ��Y�̌��������ׂĂ��炦�A

���ɓ\������J�����V�̂�������������ώ@����邶��Ȃ��ł����B

�������A����ŃJ�����V�D���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤���A�u�����Ȏ�ނ�����v�ȂǂƁA

�m���ɁA����܂łƂ͈�������̂̌����ɋC�Â����ƂŁA�u�m�I�D��S�v�Ƃ����w�т̃L�b�J�P�邱�Ƃ��ł��܂��B

�܂��́A�킸���ł����������Ƃ��Ƃ���B

�u�j�K�e�E�L���C�v�Ƃ������`�N�`�N���t�ł͂Ȃ��A�u�ǂ�ȁE�Ȃ�Łv�̂ӂ�ӂ팾�t��I��ł݂�B

�u���^�V���R���i�q�g�_�J���v�Ƃ������ŁA�����̖��m�̉\��������Ȃ��悤�ɂ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ȍ��ׂȏK���������A�u�k�sᶁv���y���݁A���X��L���ɂ���傫�ȃq���g�Ȃ̂�������܂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@���c�o�P

���܂��� �I���܂��Ƃǂ܂炸 �S���l���ӂ� �h�̏H���@

���̉Ƃɐ����H���̂��߂ɁA�ق�̏����̊Ԃ��A���̘I�������̗܂��Ƃǂ܂邱�Ƃ��Ȃ��|�ƁA

�S���l�������ޔ߂�������Ƃ��u�V�Í��a�̏W�v�ŁB

�ŋ߂̗₽���H���ɐ����ꂽ���炩�A��900�N�O�̉̂ɁA�����苤���B

�u���܂��v�i�ʋ��j�Ƃ������t���A���ɏo���ēǂ�ł݂�ƁA�����ɂ����{�I�Ȃ��킢�����B

�u���܂��́v���A�u�ق�̂��炭�v�Ɓu�ʂ̂悤�v�̈ӂ������Ă���Ƃ�����A���Ƃ��܂��A��Ȃ��Ƃ��B

���������A�ڂ���̐l�����u���܂��v�B

�ق�̂�����ƂŏI����Ă��܂��R�����́B���Ƃ����āA�₳����Ă��܂��A���̐��������������Ȃ��B

���̋ʁi���j�A�ł���A�����ƋP���Ă����悤�ɂ��������́B

�l�͏������Ƃ����ł��Ȃ�����ǁA����ł��A���X�S���ӂ�킹�A�R�c�R�c�Ƌʂ������Ă��������Ǝv���̂ł��B

���c�o�P 2023.10

�����܂��́`���̂���������ƂƂ��̕��E�����r���́A�v�V�I�ȃX�^�C���̂��Ȃ̏��ݏo�������Ƃł��L���ł��B

�K�͓I�Ȃ��Ȃ̏��ݏo�����u����ؑ���v�Ɓu�������F���v�͍�Ґ��i���j���u�N���������̂��v���A�u�ǂ̂悤�ɏ����ꂽ�̂��v�i�K�͐��j���d��������̂ł����B

���̌�A������j�A���Q�Ȃǂ��o�č�Ґ����I��ɂȂ��Ă����A���ɁA�����r���u����v�ⓡ����Ɓu�ߑ�G�́v�Ȃǂɂ���āA�u�N���������̂��v�A��҂̊炪������v���I�Ȃ��Ȃ̏������ݏo����܂����B

���ꂩ��A���Ȃ̏��͗��V���������Ă����܂����A�r���E��Ɛe�q�̏����Ԃ�́A�^�ۗ��_�͂���Ȃ�����A���{�����j�ɂ����ĂЂƂ���P���Ă��܂��B

��K�͉��F����E�������F���˒E�K�͉��F�����E�j�ˊv�V���F�����Ɓ�K�͉��F��㺔V�E���z�m�˒E�K�͉��F��^���E���f�ˊv�V���F�k�v�O��Ɓ�Ƃ������悤�ɁA�����̏��ƃp�������ɑ�����ƕ�����₷����������܂���B

3500�N�قǑO�A�T�̍b���⋍�̌��b���ɁA�u���t���ق�v�i����j���Ƃ���n�܂����Ƃ���鏑�̗��j�B

�b�������������⽏��́E�ꏑ�̂Ƃ����t�H�[�}���Ȑ����I���������܂�A

�ꏑ�̂������E��㺔V�������́E�s���̂Ƃ����J�W���A���ȓ���I���M���Ƀf�t�H�������Ă����܂��B

���̐����Ɠ��M���́A�����O��Ɓi���z�m�E��E�`�����ǁj���m�����������̂ɂ���ē����B

�����Łu���̗̂��j�v�i���������̂��̗��j�j�͋����}���܂��B

���̌�A�����̗����E�E���f�E��^����ɂ��v�V�I�ȕ\����]�@�Ƃ��āA

�k�v�O��Ɓi�h�g�E���댘�E�ăt�c�j�̑��푽�l�ȏ����i���\���j�ɂ��A

�u�����̗��j�v�i�ǂ��������̗��j�j���W�J�����悤�ɂȂ��Ă����܂��B

�i��������̓��{�ł́u�a�l�̏��v�E�u�����v�Ƃ����Ǝ��̏����������j

���ꂩ��A����͕��Î�`����Ѓt�A����͊v�V�I�ȓ������≤���A��������Δ@���w�h�E�E�E�ƁA

�u�����E��㺔V�v����̋��S�E���S���J��Ԃ���Ă����܂��B

���̂悤�Ɂu���̗��j�v�͈ڂ�ς��܂����A�b�����ɂ�����u����v�́A�ς�邱�ƂȂ��u�����v�ɓ���ꑱ���Ă����܂��B

�M�̖ѐ���u�N��v�i���������j�ƁA�M�ǁi���j���u�M���v�ƌĂ�A

���̐��E�ł́u�M�v�Ɓu���v���u���������v�ő������肷��̂��A�u����������v�̕\��ł��傤�j�B

�Ƃ��낪����A���t��PC��X�}�z�Łu���́v��������ŁA�u�����v����͉��������Ă��܂��B

AI�̕��y���i�߂A���͂���s�v�ɂȂ��Ă����̂ł��傤�B

�u�����v�́A����ΐ�Ŋ뜜��A���̂܂��ł��Ă����̂�������܂���B

�����A�ǂ��ł��傤�B���@��œ��͂��ꂽ�u���肪�Ƃ��v�ƁA��ŏ����ꂽ�u���肪�Ƃ��v�ɂ́A

��͂�A�`����Ă�����̂��Ⴂ�͂��܂��B

��3500�N�O����p����Ă����A�u���t�����������t������v�Ƃ��������I�s�ׁB

������������A�l�Ԃ̍��̋Ր��ɐG���悤�Ȋ�т��A�����N�������̂�������܂���B

�t�́@���c�o�P 2023.10

����Õs���i���ӂ܁j�E�E�E�D�ꂽ�`����|�p�͉i���ɓ`��葱����B

��ɂ����n�̉��ꂪ��i�ɂ��đ䖳���ɁA�ǂꂾ������������Ƃ��E�E�E�B

����̑T�m�E�_�G�́u�����Ε��@�i�����ɂƂ߂Ăӂ���������j����ɃL���C�ɂ��Ă������v�Ƃ̎����A���ɋ����Ă��܂��B

�����ɁA�u�ォ��|������������v�Ƃق����炩���ɂ��Ă݂�A�����Ƃ����Ԃɂ������͉������ɁB

�U�炩��ΎU�炩��قǑ|��������̂�����������ɂȂ�A�܂��܂��������ɁB

�����o�A�_�C�\���A�P���q���[�E�E�E�����獂���\�ȑ|���}�V�[��������Ă��悤���A

�|���̌�Ȃ����т�t���Ă��܂��A�܂��ɕ�̎�������ł��B

���������A���̎t���̑o�t�́A�����Ă͐@���A�����Ă͐@���ƁA���Ƒ|������̂Ƃ��Ď��g��ł��܂��B

������ł��傤���A���܂��ɖn�����Ă���̂��������Ƃ�����܂���B

��͂�A�|���̊�{�́u�����v�i�}���Ɂj�u���@�v�i�@���Ƃ�j�B

�S�~�͂����ƏE���A����͂����Ɛ@���Ƃ�B

��ɂ����A�f���������Ƒ|��������B

�����̂Ȃ��������˓I�ȑ|�����삪�A

���ꂪ���ޘQ��i���������Ƃ��J�͂�Ȃ������̂����閳�ʂȂǁj�����L���C�Ɏ�菜���Ă����̂ł��傤�B

���C���́u���̖ш�{�ł������Ă�����ꂪ�����v�Ƃ����قǂɌ��i�ł͂���܂��A

�������n�`��H�̉��ꂪ�A���𗐂��Ă��܂����Ƃ�����͎̂����ł��傤�B

�u�����v�Ƃ́A�����̐��E�ɗՂނ��ƂŁA�l�Ԃ𐴂߂鏊��ł��B

������Ȃ��珑���A�����̉�����u���@�v���Ă����S�n�悳���A�܂��A���J�ɖ�����Ă��������Ǝv���܂��B

�t�́@���c�o�P 2023.9

���������j�ɂ����āu�ł��Ǝ����������i�͉����v�Ɛq�˂�ꂽ��A

��͂�A�h�g�́u���B���H�����v����������ł��傤�B

���댘�ɂ�����@�������A�ăt�c�ɂ�����s�͕Ĉ��̂悤�Ȓǐ��҂́A�h�g�ɂ��Ă͌㐢��������܂���B

�h�g�̏��͂���Ȃɓ���̂��E�E�E�Ǝv������A�����̂悤��"����Z�I"�͌������炸�A���������ɝG���ɏ�����Ă��܂��B

�Ƃ��낪�A�e�N�j�b�N�I�ɂ͈Ղ��߂Ȃ̂ɁA�ӂƐ^�����ď����Ă݂Ă��A�C�r�c�Ȏ��ɂȂ��Ă��܂������ł��B

���������A�h�g�͎���̏��ɂ��āu���Ƃ��@�Ȃ��v�Əq�ׁA�Z�@���d�����Ă��Ȃ����Ƃ𖾂����Ă��܂��B

�i�ƌ����A�ÓT�ɐ[���w�сA�����ɋZ�@���Ă����Ղ͂���̂ł����E�E�E�j�B

�i�ƌ����A�ÓT�ɐ[���w�сA�����ɋZ�@���Ă����Ղ͂���̂ł����E�E�E�j�B

���̑���A�u���h�Ȑl���łȂ���Αʖڂ��v�Ɛl�Ԑ��ɏd����u���܂��B

�h�g�̏����̏��Z�@�����^�����悤���邱�Ƃ́A�I�O��Ȃ��ƂȂ̂ł��傤�B

��������A�l�Ԑ������߂�����Ƃ��v���܂����A��݂Ȏ����ɂ͉ʂĂ��Ȃ������܂��B

�h�g�͐����Ƃ��ƁA���ƂƂ��Ă���l���ł����A��͂�A�h�g�Ƃ����u���v�B

���̏��ɂ́A��������u���t�̗́v���h���Ă���̂ł��傤�B

�������A�h�g���q�ׂ�悤�Ɂu�_�E���E���E���E���v���[�����Ă����̖��i�ł��B

�u���v���u�ğ������t�v�Ɖ�����Ȃ�A�u�S�g�̗́i���E���E���j�v�������ĖL���ȁu����v�i�_�j��߈˂�����f�ނƂ��āA

�m�ł���u�����̌��t�v�i���j���K�v�s���ł��B

�Ƃ���Ȃ�A�u���B���H�����v����^�Ɋw�Ԃׂ����Ƃ́A�u���v���u���t�v�ւ̎p���Ȃ̂ł��B

���ɂ܂݂�A�N���̌��t�ɐ��킳�ꂪ���Ȍ���l�ɂƂ��āA�����̌��t��a���ł������Ƃ͎���̋Z�ł��傤�B

�������A�ǂꂾ������������肭�Ȃ��Ă��A�����̌��t�ŏ����Ȃ���A�l�̐S�������Ƃ͂ł��܂���B

���X�̐����ɂ����āA�ǂ�Ȍ��t���ɂ���Ă���ł��傤���B

���ЁA�u�����̌��t�v��T�闷�ɁA�Ђ傢���Əo�����Ă����܂��傤�B

�t�́@���c�o�P 2023.8

�u�O�@�͕M��I���v�Ƃ����A�u�B�l�͓����I�Ȃ��v�Ƃ��A

�u���Ȑl�͓���̂����ɂ��Ȃ��v�A�u����Ȑl�قǓ���̂����ɂ���v�Ƃ������Ӗ��ɂƂ��Ă���̂ł��傤���B

�Θb�^AI�́u�ǂ�ȕM�ł��g���ď������v�ƁA

Google�����́u�O�@��t�̂悤�ɏ��ɗD��Ă���҂Ȃ�M�̑P�������͊W�Ȃ��v�ƕ\�����܂�

�������A���{�̏����j�����Ă̔\���ƁA�O�@��t��C�́A�{���ɕM�̎��ɓڒ����Ȃ������̂ł��傤���B

�܂��́A��C�̌��t���W�߂��u����W�v�i���傤��傤���イ�j�ׂĂ݂�A�u�\���K�p�D�M�v�i�\���͕K���D�M��p���j�A

���Ȃ킿�A�u�������Ȑl�͕K���ǂ��M��I��ł���v�Ə�����Ă��܂��B

���ɁA��C���M�Ƃ����u�K�ѕM�\�v�i������Ђق�����Ђ傤�j�B

�����ɁA��C�͒����Ŋw�M�̐V���@��M�E�l�̍▼�䐴��i�����Ȃ��̂��悩��j�ɓ`�����A

�K�ѕM�𞲁E�s�E���E�ʌo�p�Ɏl�{��点�č���V�c�Ɍ��[�����\�Ə�����Ă��܂��B

�v����ɁA�p�r�ɉ����ĕM��I�є����Ă���ƁB

�`�h��f���������������Ƃ͐^�t�ŁA�O�@�͕M��I�Ȃ��ǂ��납�A�u�O�@�����M��I�ԁv�Ƃ���Ă��܂��B

�ł́A�Ȃ��A�u�O�@�͕M��I���v�ɂ��Č�����L�܂����̂ł��傤�B

�v���ɁA���̗��R�̂ЂƂƂ��āA�u���m�Ƃ��Ă̕M�v�Ɓu�R�g�Ƃ��Ă̕M�v�̍��������邩������܂���B

�O�҂́u�M���̂��́v�i�����I�ȕM�j���A��҂́u�M�̎g�����Ȃ��v�i�Z�p�I�ȗp�M�@�j���w���܂��B

�u�ܕM�a���v�i���Ђ킶�傤�j�Ƃ��������`���ł́A��C�́A���藼���ƌ��Ōܖ{�̕M���Ƃ�A

���́i⽁E��E���E�s�E���j���ɏ������Ƃ��B

�����܂ł��`���ł����A��C���l�X�ȕM�@���g�����Ȃ��A�u�R�g�Ƃ��Ă̕M�v�ɑ�z���Ă������Ƃ��������̂ł��傤�B

�{���́u�i�R�g�Ƃ��Ắj�M��I���v���A��������A�u�i���m�Ƃ��Ắj�M��I���v�Ɍ�p����Ă��܂����Ƃ����̂́A���肦�Ȃ��͂Ȃ��ł��傤�B

�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�u�i���m�Ƃ��Ă̕M�j�͑I�ԁv�̂��A����n�ނ����ł̊�{�ł��B

�����ɁA���̕ӂɗ����Ă���_�ō��l�Ȃɏ����Ă݂Ă��������B�M�i�����ł͖_�j��I�ԑ���A�����Ƃ��Ėڂ̑O�Ɍ����͂��ł��B

�t�́@���c�o�P 2023.7

�u���͒m�邱�Ƃ���n�܂�v�ƌ�������A�����߂��ł��傤���B

�����̈��ڂƓ��ڂ̊W�ȂNj�̓I�ȕ����̏������͂������A�M�̐��A�n�̂����A�֎q�̍�����ȂǁA

�u�m��Ȃ�����ł��Ȃ��v�i�m�邾���łł���j���Ƃ́A100�l�P�ʂ̐��k�ɋ����Ă��钆�œ��풃�ю��ł��B

�������A�������ނ��Ƃ͑�ł��B�����A�������݂��[�������邽�߂ɂ́A

�m��i�v�l�͂��j�A�����i�g�̊��o���j�Ƃ������u�����Ȃ����̌m�Áv�Ɏ��g�ނ��Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B

�ŋ߁A��l�́u�����Ȃ����̌m�Áv�ł́A�����E�k鰎���i�T�O�O�N���j�̏������グ�Ă��܂��B

����ߘa�̎��p�I�Ȕ������������́A���������i�㐬�{�Ґ���Ȃǁj�őg�ݗ��Ă܂����A���̃x�[�X�͖k鰂̏��ł��B

���̏��͂���h���ݑ�h�A������m��A�������S�̂̃��x������グ����Ă����܂�

�i�䂦�ɁA���P����k鰎���̏��̕M�g���\�L�M�❀�M�Ȃǁ\�������܂��j�B

�k鰎���̏��Ƃ����A�����B�u�k鰞����v��u�Z�������v�Ƃ��āA�i���̐��E�ł́j�m��Ȃ��l�͂��Ȃ��ł��傤�B

�����A�k鰞����Ƃ����Ă���ނ��������߁A���M�n��~�M�n�Ƃ������������ނ��K�v�ł��B

�������A���ނ��邱�Ǝ��̂��ړI�ł͂Ȃ��A�����̏��ɖk鰂̃G�b�Z���X����ݍ��܂��A�g�ÓT�̍����Z���h���Ƃ�������ł��B

�D�ꂽ���Ƃ������̂́A���ׂ��炭�A"�ÓT�̍���"��Z���Ă��܂��B

�����ɁA��㺔V�u�������v�A��^���u�����ʍe�v�A�h�g�u���B���H�����v�A���c�݂��̏����ӏ܂��Ă݂�Ƃ�����������܂���B

��ʓI�ȍ���ɗႦ��Ȃ�A�n�[�u�n�⊹�k�n�A�I���G���^���n�̂ǂ�ł��傤�B

�I���G���^���n�̒��ł��C�����C������T���_���E�b�h�A�p�`�����A�ǂ�ɋ߂��ł��傤���B

�������ɂ͔�����i����Ȃǁj�A�����ʍe�ɂ͏�⽁i�R���Ȃǁj�A���B���H�����ɂ͐V�@�s���i���v�P��Ȃǁj

�A���c�݂��u�l�Ԃ����́v�ɂ͖k鰞����i�A㺉���Ȃǁj�̍��肪�Y���Ă��Ȃ��ł��傤���B

�ł́A�݂Ȃ�������������́A�ǂ�ȍ��肪����̂ł��傤�B

�N���N���ƁA���ꂼ��̏���k���ł݂邱�Ƃ́A�Ȃ��Ȃ��Ɋy�������̂ł��B

�t�́@���c�o�P�@2023.6

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�u�S��������Α����M�����v�i�S�����M���j�\�B����n��ł���A�������ɂ��邾�낤�����ł��傤�B

����́A���������A�c��E�s�@�Ɂu�M�̉��Ȃ�ΑP��s�������v�Ɛq�˂�ꂽ�Ƃ��̌��t�ł��B

��̂��炵�Ȃ��������Ђ߂邽�߂����������ł����A�l�����炵�Ȃ��̂ŁA�������Ă��M�N�b�Ƃ��Ă��܂��܂��B

���̍ō����͎҂Ɂu�V���b�Ƃ��Ȃ����v�Ɛi���ł���������́A�������������Ȑl���������̂��낤�A�Ƒz�����܂����A

�Ȃ�Ǝq���̍��́A�����q�҂Ŏ����ꂪ�������������ł��B

�q���̍��̖������͎�����ςɉ���ŁA�����玶���Ă���B

�����A�����̕�����C�����āA��N�قǏK���𒋖�ƂȂ�������ƁA

���N��̎q���̂Ȃ��ł͈�ԏ��ɏ�����悤�ɂȂ�܂����B

���i�ȕ�������F�߂��A�������́u�ڂ��̎��͏�肢�v�Ɠ��ӂɂȂ��Ă��܂������A

��������̘V�l����A�u���Ȃ��̏��͓����̂悤�ŁA�܂�ō����Ȃ��v�Ɣ�]����܂��B

�������͕��𗧂āA�u�݂�Ȗl�̎����悢�Ƃ����̂Ɂc����Ȃ�A���Ȃ��̏����݂���v�Ƃ܂������Ă�ƁA

�V�l�͏Ί�Łu���͋�V�ŏ����Ȃ����A�،���ɋr�����ł��Ȃ������Ɏ��������l������v�ƌ����܂��B

�����ŁA���������،���ɍs���ƁA�Ȃ�ƁA�������ė��r�̂Ȃ��V�l���A

���r�Ŏ����������A�E�r�̎w�ɑ�M��˂�����ōI�݂Ɏ��������Ă���ł͂���܂��B

���̏��́A�܂��ɗ���P���̔@���ŁA�������͈��R�Ƃ����ɂ͂����܂���B

�����̘������p�������������A�V�l�ɃA�h�o�C�X�����߂�ƁA

�u�\�N�ȏ㖈�����������A�Ƃ̊O�̑傫�Ȃ��ߒr���^�����ɂȂ��Ă��܂����v�ƌ����܂��B

����ɂ��������͂���ɔ����A

��Ƀ}�����ł���قǏK���ɗ�݁A���ɁA�ӓ���̏��Ƃƕ]�����قǂɂȂ����ƁB

�����̏���ǂ��ƌ��߂������ɂȂ邱�Ƃ����łȂ��A�����ƌ��߂��̂�ɂ��邱�Ƃ��A

�u�S�����v���牓�������Ă��܂��̂ł��傤�B

�����̏����u�M�����v�ɓ������߂ɁA�����ɁA�u�S�����v�ɋ߂Â����B

�������A�p���ƌċz�𐳂��A�����̃j���[�g�����������邱�Ƃ���A�m�Â��n�߂Ă��������Ǝv���܂��B

�t�́@���c�o�P�@2023.5

�l��͐��܂�Ȃ���ɁA�����ȃV�K���~�ɕ����Ă��܂��B

�V�K���~�����邨�����ŁA�Љ���肷��Ƃ����ʂ�����ł��傤�B

�����A��̑��̂悤�ɁA�S�̎�`�⓯�����͂Ƃ������V�K���~���A���ɂ́A�l��̍K����D�����Ƃ�����܂��B

���̂悤�ȃV�K���~�̖\����j�~����ƁA�����h�ɂ��V�K���~�ł��痧������֎~�́u���I�̈�v�i���R�E�l���j���Ċm�F�����͂��ł����B

�Ƃ��낪�A�ǂ��ł��傤�B

�����h�̃R���i�p�j�b�N�ō��o���ꂽ�s�����ȃV�K���~���A

�H���⑧�̎d���A�l�Ƃ̐ڂ����Ƃ����������Ȏ��I�̈�ɂ܂ŁA���X�Ɠy���œ��ݍ���ł��邶�Ⴀ��܂��B

���ɁA�q���B�ɑ���V�K���~�͉ߍ��ŁA��b��f��̋֎~�A�^����̊e��s���̒��~�ȂǁA

���̔N��ł����o���ł��Ȃ���ȋ@���D��������Ă��܂��܂����B

�d�傩�����̐l���N�Q�Ƃ����ُ펖�Ԃł���̂ɁA���x�����h��W�Ԃ��鐭���Ƃ���Ƃł���A

�u�P�C�U�C�����C�m�`�v�Ƃ������ېg�Ŏv�l��~���A���������悤�Ƃ͂��܂���B

�l�Ƃ̐G�ꍇ����f����V�K���~���A�����Ɏq���B�̍K����̂�ɂ�����̂��A�z���ɓ�͂Ȃ��͂��Ȃ̂ɁB

�l�́A���̃p�j�b�N�ɂ�铯�����͂���q���B����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������ƂɁA

��l�̈�l�Ƃ��đ�ϐ\����Ȃ��v���Ă��܂��B

���ɁA2022�N5���܂ŏ��@����Ń}�X�N���p�𐄏����Ă��܂������Ƃ́A���@���w�҂Ƃ��Ė{���ɒp���ׂ����Ƃł����B

���ɂȂ��Ă��A�}�X�N���O���Ȃ��q����ڂ̓����肷��ƁA�S�������ɂ݂܂��B

������x�ƁA�V�K���~�̖��������ɂ���āA�ڂ̑O�̏����ȁu���v�i�������݁j��u�D�v�i�₳�����j��D���悤�Ȃ��Ƃ����Ă͂Ȃ�܂���B

�ǂ����A�ǂ����A���̃p�j�b�N�������������A�q���B���W���E�ɂȂ�܂��悤�Ɂ\�B

�t�́@���c�o�P�@2023.4

�撣��A������ȁA���҂��ɂȂ�c�B

�����N���ɍ��荞�܂ꂽ�펯�Ƃ����u�S���v�ɗH����A�J���_���ł߁A��������ǂ��ł��܂��B

�f�ő�������ȁA�l�ƐG�ꍇ���ȁA�O�ɏo������ȁc�B

�O�N�ɂ��킽��R���i��ŁA����ɐ[���Â��u�S���v�ɕ����߂��Ă��܂��B

�l��́A�����Ƌ������߂ɐ��܂�Ă����̂ł��傤���B

���҂��ɂȂ邽�߂ɐ��܂�Ă����̂ł��傤���B�a�C�ɂȂ�Ȃ����߂ɐ��܂�Ă����̂ł��傤���B

���āA��ʓI�ȏ����W�ł́A�撣���ē��҂ɂȂ낤�ƁA

�N�ɂ������Ȃ��悤��J��ɂ��܂��A�w�͂����������Z�I�I�ȍ�i���W������܂��B

������f���炵�����ƂȂ̂ł����A

���ҕ]���邽�߂̎��ȋ]�����߂��A�u�{���̎����炵�����v��������ꂪ���ł��B

����ɑ��āA���@����W�́A�����܂ł��u�����݂̍���v���Ă������̂ł��B

������Ă̏������S�҂��A���������������Ďd�グ����i���W�����ꂽ������܂��B

�撣��Ȃ��B����Ȃ��B�]�������߂Ȃ��B�S����y���ށB���J�ɖ��키�B�����������Ɏv�����Ă���Ă݂�B

���҈ˑ����甲���o���A�����́u�炵���v���J���Ă����B

���@����W�Ɍ�������i����ւ̎��g�݂́A�u�S���v�������������Ă����c�݂��̂��̂Ȃ̂ł��B

3��17���`20���A�G�ی�r�u���܂��M�������[�v�ɐ��k��i��W�����܂��B

����ɂ������āA�݂��ɖ��ɐG�ꍇ���Ȃ���g�̊��o�𐮂��A

���j�ÓT�J�Ɋw�сA�u�����̏��v��T��y�����𑶕��ɕ����������܂����B

���̂悤�ɂ��Ĉ�܂ꂽ�u���v���A�����ɐS�n�悢�G�l���M�[�����������Ă��邩�\�B

�uࣖ��v�ɍ炫�ւ鏑��i���A���ЁA���ӏ܂��������B

�t�́@���c�o�P�@2023.3

�u���͐����Ō��܂�v�ƌ����Ă��A��U���ł͂Ȃ���������܂���B

���́A���ɂ���Đ��ݏo�����|�p�ł�����B

���������A�����������Ƃ́A�l�ԂƂ��������̍����I�ȍs���̂悤�ŁA�Q���ɂȂ�ƃN�������ȂǂŐ��̗��������n�߂܂��B

�y�����Ďd�����Ȃ��̂��A�l�̑��q�B���A������ɏ����Ă܂�������̂ł��B

�Ȃ��A�Ӗ���ړI���Ȃ��̂ɁA���������̂��y�����̂ł��傤�B

���c�����Y�̌����悤�Ɂu�����̃��Y���̔����v�A���Ȃ킿�A���ɂ���Ď����̐����l��\���ł��邩��ł��傤���B

�u�����ׂ��l�v�ƌ����悤�ɁA�l�����́A���̎��Ɛ����l�Ƃ̊ԂɁA���炩�̊ւ�肪���邱�Ƃ��A�����o�I�ɂ���F�����Ă��܂��B

���ɁA�@�ׂȖѕM�ɂ���ď����ꂽ���ɂ́A���̐����l���\��₷���悤�ł��B

���������Y�́u������������l�Ԃ̓��́A�Ђ��Ă͂��̐��_�̗͂Ȃ�A�����Ȃ�A�����Ⴓ�ڂ����܂ł����炩�ɂ�����ɓ`�d���Ă���v�Əq�ׂĂ��܂��B

�����K���Ă݂�ƁA�����������߂̗l�X�ȋZ�@�ɏo��܂��i�I�N�①�N�A�t�����o�Ȃǁj�B

�Ƃ��낪�A�����̋Z�@����g���悤�Ƃ��Ă��A�Ȃ��Ȃ��ɁA�ÓT�̂悤�ɐ����[�����Ă���܂���B

�Z��ǂ������Ă��܂����܂�A�����Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B���������Z�Ɂu���܂����v���h���Ă��Ȃ��̂ł��B

�㐬�{�Ґ���Ƃ������ÓT�̏����ɐ����͂��[���Ă���̂́A

���~�@�e���������悤�Ɂu�Â̔\���Ƃ̓_��ɂ͋��X�܂Ő���i���܂����j���h���Ă���v����Ȃ̂ł��傤�B

���k�̊F����A�������ł��傤�B���̌m�Â�����Ă��܂����B�e�N�j�b�N�����Ƃ�A���h���𐮂��邱�Ƃɕ��Ă͂��܂��B

��_���ɐ�����h�����Ƃ�ӂ��Ă͂��܂��B�Q�Ύ��̎��̂悤�Ȑ��Ŏ��ȕ\�������т͊����Ă��܂����\�B

�������g���o���Ă��Ȃ��̂ŁA�����̈Ӗ������߂āA���̂悤�Ɍ����Ă݂܂����B

���āA�������A�܂��A��{���̌m�Â���n�߂�Ƃ��܂��B

�t�́@���c�o�P�@2023.2

��l�̊�b���@�u���ł͒����E����̗ꏑ�̊w�K���I���A

���悢��A�����j�ɂ�����ł������̎���A鰐W��k������ɓ����Ă����܂��B

�܂��A鰐W��Ɋv�V�I�ȃX�^�C����ł����Ă��O�l�̔\���Ɓ\���ŁE�����E�E��㺔V�\������܂��B

�����ŁA���s���́i�����E�s���E�����j�̌��`���o���낢�A���̕��y�����܂��āA���݂̍�����}���ɕς���Ă����܂��B

���ɁA��㺔V���҂ݏo�������@�́A���̌�̏��̗��j�̃��m�T�V�i�X�^���_�[�h�j�ƂȂ��Ă����܂��B

����̊�^�����A�k�v��̕ăt�c���A����̏��Ƃ��A���̏��́u��㺔V�Ƃ̋������v�Ō����̂ł��B

�Ȃ��A��㺔V���@���A���̗��j�ƃ��m�T�V�ƂȂ����̂ł��傤���B

����́A�������i�|�p���j�Ǝg���₷���i���p���j�����˔��������̂���������Ƃ��l�����܂��B

���̎��p���i�@�����j���������Ă������Ƃŏ��������ɂ����鏑�̂̊����ɁA

�|�p���i�l�Ԑ��j���������Ă������ƂŊ�^���ȍ~�̗l�X�ȏ����a���ɁA���ꂼ��q�����Ă����܂��B

�܂��A��㺔V��M�����������@�̉e���������āA

�ޗǒ��̓��{�ł������V�c�ƌ����c�@���Εt�����Ƃ��ĉ�㺔V�u�[�����N���܂��B

���������ɂȂ�Ɓu�O�M�v�i��C�E����V�c�E�k�퐨�j���o�ꂵ�A

�u���l�v�Ƃ��Ē蒅������㺔V���@�ɓƎ��̃A�����W����������悤�ɂȂ�܂��B

���������ȍ~�A�����g�D���p�~����Ă���́u�O�Ձv�i���쓹���E���������E�����̍s���j���o��B

���������ȉ������Ǝ��̃X�^�C���u�a�l�v�����ݏo����Ă����܂��B

�����̊�b���@�u���ł́A�����g�̈��{�����C�⎍�l�̗����Ȃǂ��o�ꂵ�A

�����ɓ����̓��{����㺔V�����N�_�Ƃ���u���A�W�A�����������v�ɑg�ݍ��܂�Ă������̂��\�ɂ��Ă��G��Ă����܂��B

���������{�l�̐����X�^�C���������ɉ��ĉ�����悤�Ƃ��A

��͂�A����I�ɂ��v�z�I�ɂ����A�W�A�����������ŕ�炵�Ă��܂��B

���̌̋��Ƃ������鉤㺔V�̏��ɐG��Ă���ƁA�Ȃ��S���X�b�L�����Ă����̂́A

�ڂ₯�Ă��܂��������I���m�T�V�̃������������邩�炩������܂���B

�E�E�E�E�E�E���āA�V���ȔN�ƂȂ�܂����B�x�܂��Ȃ���A�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B

���@����ł�2023�N���u�������̂��ޏ�v���A���k�̊F����Ƌ��ɂ����Ă��������Ǝv���܂��B

�u���v�Ƃ͉��Ȃ̂��B��ɖ₢�����Ȃ��玎�s������J��Ԃ��A

�u�����炵�����v����ĂĂ����[����сB���ЁA�����������Ă����܂��傤�B

�t�́@���c�o�P�@2023.1

���u�ǔ��Ôv���u���r�b�g�҂��v�ƁA�F�l�ɂƂ��ėǂ��N�ɂȂ�܂��悤�ɁI

�O�M�A�O�ՁA�O��Ɓc�u�O�v�Ƃ��������́A�����j�ɂ����ēx�X�o�ꂵ�܂��B

���{�ł́A���������́u�O�M�v�i��C�E����V�c�E�k�퐨�j�A���������́u�O�Ձi�ցj�v�i���쓹���E���������E�����s���j�A

���i�̎O�M�i�{������x�E�߉q�M���E���ԓ�����j���L���ł��B

�����ł́A�u�����̎O��Ɓv�i���z�m�E��E�`�����ǁj�A�u�k�v�̎O��Ɓv�i�h�g�E���댘�E�ăt�c�j�ł��傤�B

���Ɂu�O�v�Ŋ����Ă݂�Ȃ�A�����̎O��Ɓi��Ѓt�E�������E�����j�A�����w�h�̎O��Ɓi���Δ@�E��V���E�����ׁj������ł��傤���B

����ł́A�挎�܂ł̌m�Âşu�`���̏��i⽏��Ɨꏑ�j�̊�{�I�Ȋw�K���I���A

��������Z������i�O���`��k���j�̏��ɓ���܂��B

�ꏑ�������̂Ƃ��Ă̖������I���A���̕��y�ɔ������폑�́i�s�����j�����B���Ă����܂��B

����Ƌ��ɁA�������Ɠ��폑�̂��Z�����A�����̊����ւƌ������܂��B

�u�����v��㺔V���o�ꂷ��ȂǁA�����j�ɂ����čł������̎���ł��B

���̂���A�\���ƂƂ��Čl�����o�ꂵ�͂��߂܂��B�u�O�v�Ŋ���Ȃ�A�u�Z�������̎O��Ɓv�i���ŁE�����E�E��㺔V�j�ł��傤���B

���ł��u�����v�i�����|�p�̑n�n�ҁj�Ƃ���邱�Ƃ���A�����E���u�����v�A��㺔V�́u�s���v�Ƃ��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B

�O�l�̂����ōł��Z�I�h�Ƃ����钣�łɂ́A�u�r���n�Ő^�����ɂȂ�قǏ������v�Ƃ̌̎��u�Ւr�v������A

���̌�A�Ւr�́u�K���v�Ƃ����Ӗ��ɗp������悤�ɂȂ��Ă����܂��B

�����A���ł͏�B�̂��߂ɖҗ��K�����킯�ł͂Ȃ��A

�Ƃɂ���z�n�ɂ��S�Ď��������قǂɏ�����D�����������炱���A�r���^�����ɂȂ�܂ŏ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

����l�́A�N���ɕ]������邽�߂Ɂc�ƁA�ǂ����������肾���ŗ��K���Ă��܂������ł��B

�����̂��߂ɂ����K�́A���̂��߂ɂ��Ȃ�Ȃ��ɂ��ւ�炸�B

�ʂ����āA�l��́u�Ւr�v�̑ԓx�������āA�m�Â����Ă���̂ł��傤���B

���̖{���̊y���݂�[�߂鎞�Ԃ��A�����A��ɂ��Ă��������̂ł��B

�t�́@���c�o�P�@2022.12

���́u���v��\�������i�̈�ł��B

�u���v�̎����́u�r�Ƒ�ƂŔ삦���r�v�Ƃ���A�����̏[����\�����̂ł��B

�×����A�u���v�Ɍ����鎚�́u�a�M�v�Ƃ���A���W�̉�㺔V�̎t�E�q�v�l�́w�M�w�}�x�ɂ́A

�u���͖��Ȃ�҂͕a�Ȃ�v�i���ɍ��͂�ؗ͂��Ȃ����͕̂s���S�ł���j�Ƃ���܂��B

�S�Ɛg�̂����S�ɓ����A�M�̐��\���\���ɔ������Ȃ���A���̏��́u�a�v�Ƃ����̂ł��B

�a�M�̗�Ƃ��āu���a�v�i�����E�ܖE�ĒS�E�|�߁E�ߕG�E�I���E�l���j���L���ł����A

���̑��ɂ��u�n���E�����v�i�삦�������M��j�A�u�͍��f�āv�i�₹�������M��j�Ȃǂ�����܂��B

���̕a�M��X�点��ƁA�u���M�v�ɂ�����܂��B���M�Ƃ́A�M�̒�i�����E�����j�₻��ɔ������ׂ̕ω����Ȃ�

�A�M�œh�������A�����������肷�邾���ŁA�������M�N�̗}�g�ڍ��̊���̂Ȃ��_��̂��Ƃ������܂��B

�ł́A�u�a�v���甲���o���u���v�ɒB���邽�߂ɂ́A�ǂ���������̂ł��傤�B

�q�v�l�̓����ɂ́u���͖L�Ȃ���̂͐��Ȃ�v�Ƃ�����A

���͂�ؗ͂��L���Ȏ����u���v�A���Ȃ킿�A���̌��_�Ƃ���Ă��܂��B�u���͖L�v�Ȃ鏑�̎����ɂ��āA

��悤�w�Ύ��_���M���x�ɂ́u�M�������ɗ͂�p�ӂ�A��������킵�v�Ƃ���A�^

�M�̍ۂɕM��ɑS�g�̗͂�����A�_�悪�����͂ŏ[���A���̔��̐F��������Ȃ�Ƃ��܂��B

���̂悤�ɕM�͂��[�������邽�߂ɂ́A

�M�̎������i��r�@�▍�r�@�Ȃǁj��^�ѕ��i���N���L�M�Ȃǁj�Ƃ������p�M�@�̌m�Â��K�v�ł��B

�������A�O��Ƃ��Ă̐g�̐��������Ă���A�p�M�̗��K�͔��܂��Ă��܂��܂��B

�O���̗k�Y�́w�@���x�Ɂu���͐S��Ȃ�v�Ƃ���ʂ�A���͐S�����I���ꂽ�\�����ł��B

�u�S�v�́u�g�v�ł���A�������������A���̎d���Ƃ��������i�̓���ɂ���Ă����`������Ă������̂ł��B

���ɂ�����g�̐��́u���R���v�ł���A

�g���̂悤�ɒb������������肷����̂ł͂���܂���B

������������g�̂ɔ������Ȃ鎩�R�̐S�n�悳�����Ȃ���A

���Ȃ₩�ł܂Ƃ܂�̂���M�ƒ��a���A������t�łĂ������̂Ȃ̂ł��B

�t�́@���c�o�P�@2022�D11